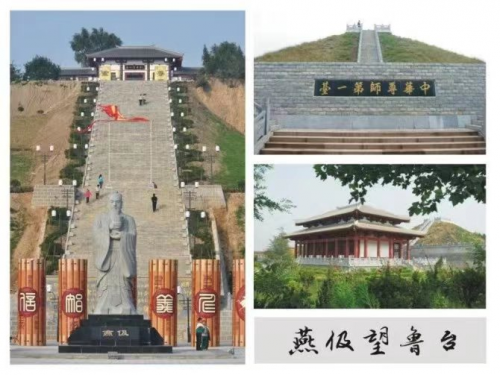

公元前541年,燕伋出生于秦国渔阳郡的燕家山,也就是今天的千阳县水沟镇寨子村。公元前520年,22岁的燕伋尊父遗命,二次赴鲁师从孔子学艺。公元前502年,燕伋从鲁国反秦,44岁开始在今天西关村的裴家台(西关村八组)办私塾,执教18载。其间,他想念恩师时总要登高望鲁,并用衣襟抖来黄土垫在脚下,日久便堆成了十余米高的土台,被后人称为“燕伋望鲁台”。燕伋被世人尊称为“中华尊师第一人”。这座“望鲁台”被称为“中华尊师第一台”,距今已有2400多年的历史。

试想,2400多年以前,燕伋从鲁返回渔阳以后和家人一起生活,生子留后,稼穑育儿,但是心里一直想着如何推广和传播恩师的儒家学说,思前想后创办私塾是最好的办法。燕伋为了选择一处适合办私塾的地方,真是煞费苦心。燕家山距离西关村少说也有二十多公里路程,燕伋为什么不选择距离燕家山最近的水沟却要选在西关村的裴家台?我个人认为,这与当时西关村居住的人员稠密程度有关。另外,这里的人们相对接受新生事物比较快,最主要的一点是西关村从古到今一直是古丝绸之路的重要驿站。这里南来北往的商人较多,通过商人能将办学信息传播到天南地北,吸引更多的学生前来渔阳学习儒家文化,传播儒家思想。

试想,燕伋当年二次赴鲁长途跋涉,风餐露宿,费尽九牛二虎之力,到达鲁国师从孔子学艺。他一路上看到的、听到的、学到的感同身受了世间百态,看清了人性的丑恶,品读了尘世的人情冷暖,唯一能教化人的就是多读书,多学习,用儒家思想武装头脑才能远离野蛮和愚昧。因而,他才选择在西关村的裴家台创办私塾。估计当时,也得到了裴家台及周围人家的大力支持和帮助,学员从无到有,从少到多,从近到远辐射到渔阳以西拢州和甘肃一带,以东到渭南和更远的地方。

试想,当时没有裴家台周围群众的大力支持和资助,燕伋远离燕家山,一切吃喝用度都不是很方便,哪能坚持办学18年呢?

2011年7月,城关镇接到开发望鲁台景区和修建望鲁台广场及上塬大踏步拆迁农户的工作任务。2011年9月10日的教师节,全市“首届燕伋尊师大典”要在千阳县西关村望鲁台广场召开。时间紧,任务重,城关镇党委政府一班人召开专题会议,传达县上会议精神,并成立以镇长为组长,西关村主任为副组长,抽调镇上数名精兵强将为组员的望鲁台拆迁专班,会后立即进驻西关村和县上有关职能部门共同开展工作。

2011年,望鲁台广场和上塬大踏步征用城关镇西关村8组集体土地34.89亩,7组土地1.8亩。在修建上塬大踏步、望鲁台广场、民俗一条街中共涉及27户拆迁群众。城关镇上到领导,下至机关全体干部,任务在肩,责任到人一直到“大典”结束,坚持“白加黑,五加二”的工作机制,终于换来了“大典”如期举行,好评如潮。“大典”结束当天下午,大雨滂沱,广场庄严肃穆。我相信,镇村齐心协力的干劲感动了上苍,也感动了燕伋。

(宝鸡市各位学者走进燕伋故里)

今天细想起来,当时拆迁工作和2400多年以前燕伋创办私塾遇到的困难是一样一样的。

燕伋和燕伋望鲁台是千阳人的精神标杆,也是全球尊师重教的精神高地。试想,如果没有西关村人的牺牲精神和宽广的容纳胸怀,也就不会有两千多年以前燕伋创办的私塾和今天的“中华尊师第一台”。

西关村人的奉献精神值得后人好好学习和弘扬。

燕伋在裴家台设教18载,估计首先教化的是西关村及周边的好学者,因而千百年来,西关村民风淳朴,村民勤劳持家,耕读传家的家风比较好,尊老爱幼的习惯一直延续至今。西关村的乡贤能人不少,一言以蔽之,这都是燕伋精神一代代传承的结果。

西关村八组一位老人102岁去世,儿子专门为其请来戏班唱大戏,家里媳贤子孝、孙子乖巧,一家人生活不算富裕,但能尊老爱幼,和睦相处。他们的孝名远传千里,成了众人效仿学习的榜样。

西关村人的奉献精神值得称赞,县城南扩西移,致使五、六组村民成为了失地农民,他们识大体顾大局,不顾个人利益受损,坚决支持县城发展,这种舍小家顾大家的奉献精神值得全县人民向他们致敬!

西关村人的包容性极强,全村2000多口人,回民有500多人。这恐怕是全县回民居住最多的一个村,但一直相安无事。儿娶女嫁、孩子满月、老人丧事他们都会以自己的办事方式相互帮忙,迎来送往,友好相处,共同发展。

(2020年疫情期间村民向村委会捐赠防疫物资)

这,难道不是燕伋一直想要看到的儒家思想文化的传承效果么?

(吕晓兰/文)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页