打造新场景新业态 政策加码挖潜银发经济

2月24日召开的国务院常务会议研究推进银发经济和养老服务发展有关工作。

发布于:2026-02-25

以旧换新撬动超2000亿元消费 绿色智能引擎作用凸显

记者2月24日从商务部获悉,截至2月23日,2026年消费品以旧换新惠及3112.7万人次,带动销售额2070.3亿元。智能、绿色产品需求旺盛,商务大数据显示,今年春节假期,重点平台智能眼镜和具身智能机器人销售额较去年春节假期分别增长47.3%和32.7%,节水卫浴器具和有机食品分别增长23.2%和26.5%。

发布于:2026-02-25

人形机器人“春节档”吸睛 技术进化折射产业新机

在2026年央视春晚上,宇树科技、松延动力、魔法原子、银河通用等公司的多款人形机器人集中“炫技”,折射出技术进步和产业升级的趋势。同时,不少企业还锚定商用服务场景,进一步加速产品创新与市场突破。

发布于:2026-02-25

推动人工智能融入产业创新

2025年,我国人工智能产业活力迸发、亮点纷呈,人工智能企业数量超6000家,核心产业规模预计突破1.2万亿元。在新一轮科技革命和产业变革纵深演进的背景下,人工智能发展迅猛,不仅催生了新产品、新业态,更从底层逻辑上引领科研范式发生系统性、根本性变革,使研发活动从传统的人力密集型、试验试错型、线性递进式,加速转向数据驱动、智能模拟、协同并行与持续迭代的新模式。

发布于:2026-02-25

机器人租赁增长超六成 科技解锁“新”年味

随着机器人“演员”亮相央视和多省“春晚”,一股“机器人热”席卷众多景区和商场。从舞蹈到武术,从家务到书法,机器人在马年春节里展示出各种可能。同时,天上飞的烟花无人机、地上跑的快递无人车,手机里持续进化的城市漫步小程序,各种新兴科技让传统春节洋溢出“新”年味。

发布于:2026-02-24

AI天文模型“星衍”突破天文观测深度极限

2月20日,清华大学自动化系成像与智能技术实验室戴琼海院士团队、天文系副教授蔡峥团队联合研发的AI天文观测增强模型“星衍”(ASTERIS),成功突破天文观测深度极限,大幅提升詹姆斯·韦布空间望远镜探测能力。相关研究成果发表在国际学术期刊《科学》上。

发布于:2026-02-24

全球首个医学循证推理智能体DeepRare推出

发布于:2026-02-24

量子技术将深刻影响人类日常生活

去年底,IBM公司推出两款新型量子计算机——“夜鹰”与“潜鸟”;与此同时,丹麦宣布将打造“全球最强大的商用量子计算机”。这些消息是量子技术从实验室走向现实世界的最新进展。

发布于:2026-02-24

AI算法自动解析脑干白质神经束

发布于:2026-02-24

我国民用在轨遥感卫星数量稳居世界第二

记者近日从中国地理信息产业协会获悉,2025年,我国发射遥感卫星120余颗,民用在轨遥感卫星超过640颗,继续稳居世界第二。

发布于:2026-02-24

马年春节假日盘点·科技篇丨融入传统年俗 加快应用落地——机器人点燃新春新体验

今年多地新春晚会上,人形机器人成为热门话题,它们招招精准、环环智能,特别是后空翻、双截棍等酷炫动作,看得人直呼过瘾。从舞台到庙会、从秀场到商场,当机器人融入传统年俗,既让年味有了科技范,也让市场有了新看点。

发布于:2026-02-24

刷新深空探测极限!我国科学家用天文AI模型绘制“极致深空图”

我国科学家基于计算光学原理与人工智能算法,开发出天文AI模型“星衍”,可解锁暗弱天体信号,探测到超过130亿光年的星系,并获取目前国际已知探测最深的深空影像。该成果2月20日凌晨在线发表于《科学》。

发布于:2026-02-22

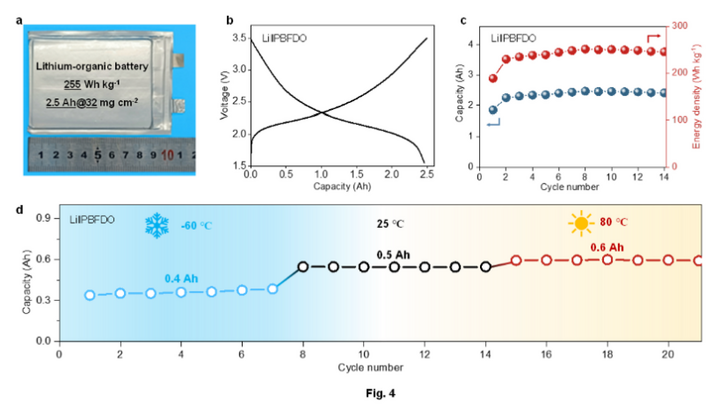

我国科学家打造出安全、抗冻、耐热新型电池

天津大学许运华教授团队联合华南理工大学黄飞教授团队等单位,成功研制出一种新型有机正极材料,突破了传统有机锂电池“电量低”“难以实用化”等瓶颈。相关研究成果于北京时间2月19日在线发表于国际学术期刊《自然》。

发布于:2026-02-19

我国科研人员提出超长伽马暴成因新解

2025年7月2日发生的伽马暴GRB 250702B具有的特殊性质,颠覆了人们对伽马暴的传统认知,其产生原因引发了学界热烈争论。近日,一项新研究为理解这一事件带来了全新的视角。

发布于:2026-02-19

以科技之钥打开新年:上海科技馆启动试运行

农历马年正月初一一大早,8岁的童遥跟着妈妈来到位于上海市浦东新区的上海科技馆,成为这个科普场馆“焕新归来”试运行开启后的最早一批观众。

发布于:2026-02-18

新华网评:机器人“组团”上春晚,见证科技创新力量

发布于:2026-02-18

专家谈具身智能发展:机器人进入“感知-决策-行动”闭环时代

国家科技传播中心学术发展讲堂具身智能专场近日开播,邀请苏州大学机器人与微系统研究中心主任、江苏省智能机器人技术创新中心主任孙立宁,中国科学院自动化研究所研究员、博士生导师侯增广等多位专家学者和产业实践者围绕具身智能的技术内核、产业路径与未来生态展开深度对谈。

发布于:2026-02-13

夯实低空经济“安全底座” 三部门力促低空保险高质量发展

记者12日获悉,为加快建立无人驾驶航空器责任保险强制投保制度,优化全产业链保险保障,国家发展改革委、金融监管总局、中国民航局近日发布了《关于推动低空保险高质量发展的实施意见》(以下简称《意见》)。

发布于:2026-02-13

我科研人员构建全球首个大规模量子通信芯片网络

要实现大规模量子通信,芯片化集成是关键方向。经过6年多技术攻关,北京大学教授王剑威、龚旗煌与研究员常林团队研制出两款核心芯片,成功构建全球首个基于集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络——“未名量子芯网”。相关论文于北京时间12日刊发在《自然》上。

发布于:2026-02-13

三体计算星座编织全球最强太空算力网

今年2月初,三体计算星座开展了面向水环境监测的三星协同在轨智能处理试验,通过地表要素提取模型在水面结冰情况下提取关键水体,验证了“卫星载荷工作—在轨数据处理—星间协同传输—在轨模型计算—任务结果下传”的全链路能力。2月12日,科技日报记者从之江实验室获悉,三体计算星座实现了星间组网突破,通过在轨协同完成了10个人工智能(AI)模型与应用的部署与验证,探索了深空探测、智慧城市建设、自然资源普查等场景的太空计算创新应用。

发布于:2026-02-13