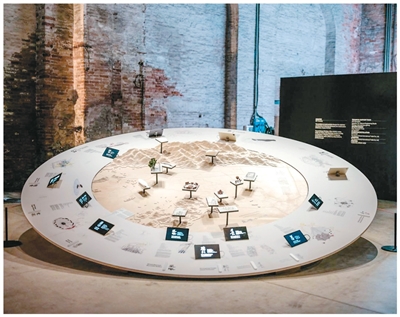

中国美术学院视觉传播学院师生团队创作的装置作品《良渚十二律》,主创姜珺。

(本文配图由第19届威尼斯国际建筑双年展中国馆策展团队提供)

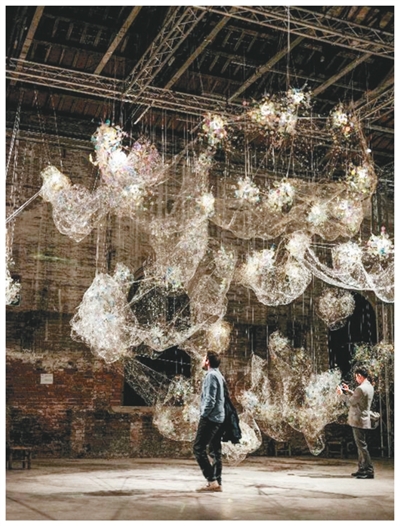

中央美术学院建筑学院副教授王子耕创作的装置作品《苍穹》。

时境建筑建筑师张继元、卜骁骏创作的装置作品《敦煌·共熠》。

第19届威尼斯国际建筑双年展中国馆展览日前在意大利威尼斯举办。展览由文化和旅游部主办,以“容·智慧(CO-EXIST)”为主题。10件(套)作品,通过表现良渚文明、敦煌石窟、北京中轴线、未来城市等主题,探讨在工业文明向智能时代转型的今天,中国建筑师如何从中国“天人合一”的世界观中汲取养分,并将这种智慧应用于当下的材料更新、城市建设与景观再造。

本报约请其中3件作品的创作者撰稿,讲述他们如何通过创意设计,向不同背景的观众阐述中国传统智慧与哲学思想。

——编 者

《良渚十二律》:

华夏礼乐文明的诗意解码

姜 珺

《良渚十二律》是中国美术学院视觉传播学院策展团队为回应本次威尼斯国际建筑双年展中国馆主题“容·智慧”而创作的。

作品中体现的“智慧”,是将作为“天文”的时空和作为“人文”的礼乐,通过“十二分野”的取象比类加以对应,从而体现出包罗万象、和而不同的“容”。这种“容”既是“十二律”时空内容的多样性和复杂性,也是其巨型表盘所呈现出的大道至简。其背后是策展团队以良渚为策源地、以“文明”为方法而寻访世界的多年行动积累。

良渚是中华五千年文明史的实证地,以其为代表,“礼乐文明”成为“最初的中国”的共同底座。“礼乐文明”字字珠玑,一一皆可为动词,表现了上古先民以礼乐通天、观象授时、指导农事的文明史。

《良渚十二律》试图将“礼乐文明”作为华夏文明的基本原理而作溯源。其方法是以“乐”为媒,以“十二律”为度数,将十二组声音装置对应十二月份和十二时辰的“自然周天”,进而对应良渚遗址全域的“十二地方”,以回应良渚这一新石器时期“应天配地”的道场,联动包括遗址及其周边村落、梦栖小镇、良渚文化村、中国美院良渚校区等在内的“景区—村区—园区—社区—校区”,以“文旅—非遗—文创—文博—文教”对接良渚的“山水林田湖草”,以“生活—生产—生态”的“全链”,将良渚五千年文明现场活化为具有生态文明整体性的文化生态圈。

自2023年起,中国美术学院以其12个方向:“时间—山水—设计—媒介—器道—文字—影像—文艺—科幻—园林—艺术—学问”,对应自然和社会科学的12个方向——“生命—流域—社会—技术—信俗—文化—历史—国家—遗迹—时间—教育—天下”,形成了12个跨学科师生团队,奔赴全球“十二分野”,展开文明互鉴的世界寻访行动。

《良渚十二律》即为这一长期计划在良渚全域的投射。作品中的12组声音装置,分别以地问、林泉、扶桑、和鸣、万方、心镜、踏歌、采风、方壶、夜航、星丛、周流为题,是对12组跨学科主题的隔空回应,也是对礼乐文明的诗意造形:“地问”以东明山下探方之中的水琴窟叩问“深时”;“万方”以良渚博物院外天幕下的“万方来朝”和“日中为市”摹写“器道”;“夜航”以苕溪支流中一叶扁舟上的独弦琴喻指天下学问;“周流”以中国国家版本馆杭州分馆外巨型钢片音盘对应十二人文时区的子午流注……《良渚十二律》将“自然周天”的天道循环和“人文周天”的学问体系相对应,并物化为良渚全域如满天星斗般次第分布的礼乐风景,良渚也因此成为生态文明时代古今中外交相辉映的“世界投影”。

《苍穹》:

演绎人与自然和谐共栖

王子耕

中国人一直都有自己独特的自然哲学观。“天人合一”强调人与自然的整体关联,“生生不息”揭示了宇宙万物自生自化、循环不止的动态秩序。

装置作品《苍穹》将中国传统自然哲学观具象化为一组“天、地、人、神”的循环叙事:从中国传统绘画和工艺中汲取灵感,以绿色防护网为主材,融合非遗竹编工艺,构建起一座当代“藻井”,通过圈层旋转形成动态效果,用故事性手法诠释“天人合一”的东方智慧,演绎人与自然万物的和谐共栖。

中国传统建筑的形制与空间组织,一直以来是古人智慧的重要载体。藻井作为具有代表性的一种天花(装饰)结构,其发展演变贯穿中国建筑史。它不仅见证了多元文化的交融,更是古人仰观天文、俯察地理所得宇宙图景的微缩载体,诠释着“天人合一”的思想精髓。

在《苍穹》中,团队借鉴了19世纪早期动画装置——费纳奇镜的原理,即通过旋转的圆盘和镜面反射,利用人眼的视觉暂留效应,将静态图像转化为连续的动态影像。作品的4个章节“天、地、人、神”,围绕装置中心轴逐层旋转,静态图像逐渐转化为动画:飞鸟幻化为鹿,鹿蜕变为人,鱼形流转为兔,云纹交织生变……一系列循环往复的意象转化,将观众带入万物生生不息的动态叙事。

中国是世界上建筑业规模最大的国家。在建设施工工地中,常见的围挡设施——工程防护绿网,成为我们关注的对象。设计团队邀请11家国内建筑事务所,从不同地域、正在施工的工地采集回收施工绿网,作为装置的主要材料,让废弃物资源化,完成了“废料—设计—展品”物质循环的过程。在制作过程中,我们特意保留了网布原有的使用痕迹和自然褪色,通过手工缝制,强化材料的真实质感。这种带有不同工地记忆和痕迹的材料,经过拼贴重构,又产生了新的文化表达。最后呈现的作品,突破了物质循环的框架,成为具有人类学价值中国建造现场的样本。“不完美”的拼贴,反而赋予作品独特的叙事张力和体验。

由音乐人小河创作的音乐与《苍穹》创作理念相呼应。我们设置了东、西、南、北4个方位的音箱,代表“天、地、人、神”,从4个方位角朝向作品中央。在现场,四轨音频同时循环播放,形成相互交织的声场。作品叠加音轨,展现了循环往复又变化万千的宇宙。

在气候变化加剧的今天,我们希望通过充满共情与故事性的叙述方式,将中国对自然环境的独特认识、对美好生活的期许呈现给不同文化背景的观众,并唤起建筑界和大众的思考:如何以谦卑之姿构建人与自然的关系,走向万物共生的未来。

《敦煌·共熠》:

“文明共振”的当代表达

张继元 卜骁骏

敦煌莫高窟自公元366年始凿于鸣沙山岩壁,历经千年营造形成绵延约1600米的石窟群,这座佛教艺术圣殿不仅承载着东方信仰,更成为丝绸之路上多元文明交融的见证。这种多元基因的融合,与威尼斯作为千年文化港口的特质形成深刻呼应。当我们将目光聚焦于西魏时期开凿的第285窟,便能窥见希腊、波斯、印度与中国文明在此激荡出的璀璨星图。

自汉唐以来,敦煌作为丝路要冲,长期吸纳并融合印度佛教造像、中亚粟特乐舞、波斯拜火教意象与希腊犍陀罗雕塑艺术。莫高石窟中可见印度莲座与波斯鱼鳞纹样并置,亦存汉文、粟特文、叙利亚文等10余种文字经卷。第285窟的穹顶堪称一座微型文明宇宙:粟特的日神与月神、印度的梵天与伽内什、中国的伏羲与鸾凤,通过流动的线条与绚丽色彩,构筑出一个超越时空的精神星图。

古代星象学以天体秩序映照人间,形成独特的文明认知体系。敦煌遗存的唐代《敦煌星图》展现了非凡的宇宙观,其紫微垣星象与五月初长安的天象高度对应,堪称三家钦天监跨时空天文观测的集成体。这种将星图视作动态数据场的观念,与当代拓扑几何对宇宙的非线性认知,构成跨越千年的对话。在艺术家的诠释下,敦煌星图演化为“文明能量图”:以地理坐标为原点,印度佛教、中亚商贸、波斯艺术与希腊造像四大文化星云于此交汇,生成一座持续辐射文明能量的“文化图书馆”。

当我们以当代表达重新解读这些文化密码,第285窟穹顶便呈现出惊人的预言性:文明符号如星尘般在时空场中跃动碰撞,印度法轮与波斯图腾交织,希腊式菩萨与汉地飞天共舞,生成超越线性历史的新型文化生境。

时境建筑以12×8×6.5米的空间结构呈现三维星图场域,材料运用金属球体、金属网与多色亚克力,营造出抽象的星云世界,囊括正北天的五个星座及象征敦煌工匠笔触的尘埃微粒。这一雕塑装置回应了威尼斯双年展所汇聚的全球建筑星群,是对敦煌“文明共振”理念的一种当代表达。它既映射全球文化流动的威尼斯图景,又回响敦煌千年智慧的手工温度,在拓扑空间中牵引出伊特鲁里亚与东方星象的跨时空对话。

这座人造星系般的装置提示我们:真正的文明交融并非风格叠加,而是文化基因在时空中有机重组。正如壁画中胡人面孔逐渐汉化,或粟特语在佛经中音译流转,每一次“星尘”碰撞皆在重塑文化拓扑。当数字时代的流动性邂逅敦煌千年的包容性,我们或许能够理解:文明的真义,不在于坚守原点,而在于恒久交汇与不断重生。

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页