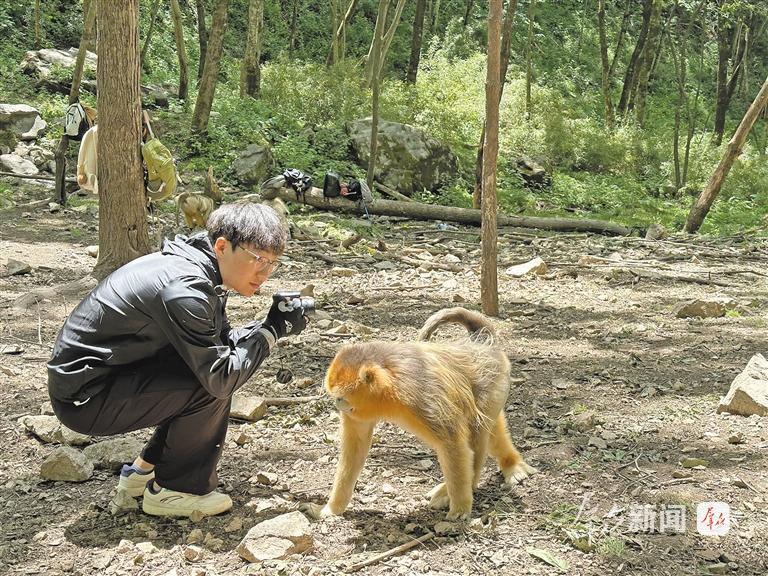

暑假期间,科研人员在野外观察金丝猴(资料照片)。 受访者供图

7月21日,西北大学生命科学学院的实验室里,科研人员点开一段野外视频。画面中的秦岭密林里,金丝猴或嬉戏或觅食,而手机小程序“猴脸识别2.0”宛如懂猴语的“翻译官”,将它们的一举一动拆解成了可解读的行为信号。

这不是简单的“认猴”,而是一场AI与野生动物的“深度对话”。

■ “识猴”之困催生技术探索

西北大学金丝猴研究团队为了研究金丝猴,付出了艰辛的努力。20多年前,该团队在教授李保国的带领下,经过艰难探索,实现了对野生金丝猴的近距离观察和个体识别。

如何准确、快速地对野生金丝猴进行个体识别,一直是全世界动物学家向往却无法突破的难题。

“长期以来,在动物行为学的研究中,个体识别的数据采集主要依靠‘一笔一本一(望远)镜’人工观察记录方式。这种方式极度依赖观察者的经验。”西北大学生命科学学院教授郭松涛介绍。例如,每只金丝猴的图像样本需要覆盖四季,研究人员想要识别一只猴子,至少要为其拍摄七八百张照片,还要录制大量视频,难度很大。

2015年,团队开始尝试通过跨学科合作,利用新兴技术解决这些问题。团队与本校计算机科学领域、西安电子科技大学计算机科学领域的专家深度交流,组建了动物AI研究团队。历经无数次尝试与优化,团队终于“训练”出了高精度的识别模型——“猴脸识别”系统。

该系统颠覆了依靠动物个体特征或者人为标记特征的传统方法,实现了对野生个体准确身份识别和连续跟踪采样的功能。2020年7月,“猴脸识别”系统研究成果发表在《细胞》旗下综合性子刊《交叉科学》上,获得“为在‘理想条件下’实现‘无观察者干扰效应’的动物学研究提供了可能”的评价。

“猴脸识别”系统的诞生,使西北大学金丝猴研究团队的“识猴”水平迈向一个新高度。

■ “猴脸识别”系统的进化

“猴脸识别”系统类似于人脸识别,先通过提取金丝猴面部特征信息,建立秦岭金丝猴个体的身份信息库;接入野外采集的视频、图像后,能够自动识别、匹配,实现了在复杂条件下对动物个体的探测、识别和追踪。

“不过,金丝猴脸部皮肤区域小,带毛区域多,纹理特征更为复杂。这对识别系统的深度学习能力提出了极高要求。为此,团队采集了数量更多、质量更高的个体图像样本,不断优化算法。”郭松涛介绍。

与此同时,团队把识别的范围扩大到秦岭金丝猴的多个种群上千只个体,启动建立秦岭金丝猴个体信息库,并结合野外和圈养条件下识别动物的不同应用场景与需求,进行个性化识别功能的研发。

但是,复杂场景下野生动物行为识别仍然面临多重共性挑战:哺乳动物行为由多样姿势与动作组合构成,却无独立标签;行为连续且交互性强,时间跨度差异大,起止时间难以精准确定……

为解决行为智能分析中面临的共性难题,团队以行为学原理为根基,融合人工智能技术,历时4年研发出“猴脸识别2.0”——自动识别与测量AI框架。这个AI框架如同一位神奇的“翻译官”,从行为的结构分析入手,通过在动物的整个身体布列出多个关键信息点,利用这些点的结构运动来分析其行为。

“它不再局限于解读某一姿势或动作,而是对动物行为全流程进行分析,结果更加客观,排除了人为观察的干扰,可以帮助我们更‘懂猴’。”郭松涛介绍,该技术已在4大类群、10种代表性物种上得到了验证。

“我们希望借助AI的力量,共同推动动物行为学研究手段的进步,促进技术快速迭代。”郭松涛说。

■ 学科交叉孕育创新硕果

学科交叉的力量始终贯穿在“识猴”到“懂猴”的技术发展过程中。

在“猴脸识别”系统的研发过程中,西北大学金丝猴研究团队的科研人员凭借对金丝猴长期的观察和了解,提供了丰富的物种特征数据及行为学知识,为计算机科学领域的科研人员构建识别模型提供了重要的依据。

西北大学、西安电子科技大学计算机科学领域的团队则运用神经网络原理、人工智能算法等技术手段,将生物学数据转化为可被机器识别和处理的信息。

“在这个过程中,我们开发了深度神经网络模型,让计算机能够学习和识别金丝猴复杂的面部特征及身体结构和运动特征。在面对数据量庞大、特征复杂等问题时,计算机科学的大数据处理能力、算法优化能力得以充分发挥。”西北大学信息科学与技术学院教授许鹏飞说。

在郭松涛和许鹏飞看来,学科交叉的力量之所以能很好发挥,在于他们在交叉中都找到了属于自己学科要突破的共性问题。

例如,生命科学希望借助新技术、新手段,解决复杂场景下野生动物行为识别的行业难题;信息科学需要解决机器识别中,目标相似难识别和目标状态易变难识别等技术难题。

在交流合作中,他们相互启发。

“我们生命科学的研究者从计算机科学的快速发展中获得灵感,思考如何将新技术应用于动物行为研究。”郭松涛说。

“计算机科学领域的研究者则在了解生物学问题的过程中,拓展了算法应用的边界,开发出更适合解决生物领域问题的技术。”许鹏飞介绍。(群众新闻记者 张梅)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页