近日

第二次青藏高原综合科学考察科考人员

在珠穆朗玛峰地区发现

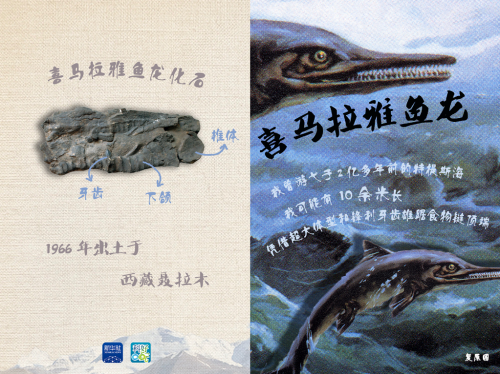

新的喜马拉雅鱼龙化石

西藏定日三叠纪曲龙共巴组岩层中的鱼龙化石椎体(圆盘状物体)和肋骨。(2023年4月28日摄)

喜马拉雅鱼龙

是青藏高原迄今已知最庞大的史前动物

该发现将有助加深

对这一史前海洋顶端捕食者的了解

推进对喜马拉雅地区

中生代海洋生态体系的研究

近年来

特别是自2017年

第二次青藏高原科考启动以来

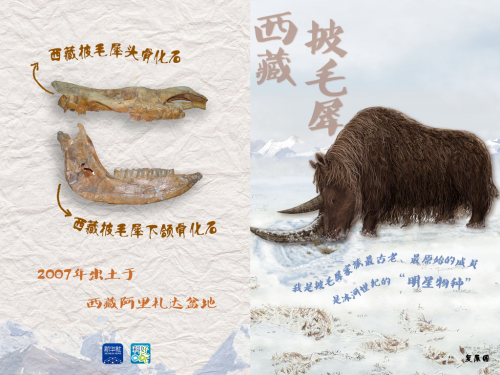

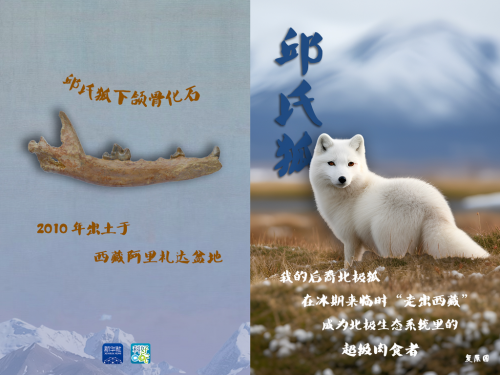

古生物学取得了一系列重要的科学发现

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的

青藏高原科考队在西藏的新生代地层中发现

大量保存较为完整的脊椎动物化石

结合以往发现化石

在古生物综合研究上取得了许多成果

一起穿越时光

看看这些化石背后

史前动物的样子吧

这些脊椎动物化石的发现

重建了青藏高原生物群

从始新世至上新世逐渐演替的过程

鱼类、爬行类等化石的证据

从生物地理学的角度

展示了高原生物从西藏走到世界各地

远达非洲、欧洲和美洲的

多样性演变外溢效应

而鱼龙化石的发现

则揭示世界屋脊

“沧海变雪山”的环境巨变

“青藏高原是一个巨大的‘生命演化实验室’

青藏高原古生物的一系列新发现

都在帮助古生物学家全面审视

青藏高原

在影响新生代生物多样性演变进程中

所起的重要作用”

中国科学院古脊椎动物

与古人类研究所所长邓涛说

在定日岗嘎地区观察岩层中赋存的鱼龙化石(左:邓涛,右:尚庆华)(2023年2月24日摄)

珠峰地区数亿年前还是一片汪洋大海

发育着从古生代到新生代早期

反映特提斯洋海洋环境特征的

海相沉积地层

为了解特提斯洋的海洋生态

和海洋生物多样性演化提供了宝贵的窗口

中国科学院古脊椎动物

与古人类研究所研究员吴飞翔说:

“三叠纪时期的喜马拉雅山

所在位置曾淹没在特提斯洋里

我们正在以大型鱼龙这样的

顶端捕食者为线索

重建当时喜马拉雅山地区的

海洋生态体系及其变化”

科考队员在聂拉木地区对曲龙共巴组地层进行化石地毯式搜索。(2023年2月2日摄)

从温暖变为严寒

从海洋变为高峰

在青藏高原沧海桑田般变化的岁月长河中

古生物们借助化石的载体

穿越时光之门

从数亿年前的特提斯洋跃出

在雪域高原之上浮现

一代又一代的古生物研究者

登上高原

孜孜以求

在这里寻找答案

青藏高原跨越亿年的“时光面纱”

正在被研究者们一步步揭开

古生物更多的“独特密码”

让我们一同期待

策划:齐慧杰 曹健 林建杨

监制:胡国香

记者:田金文 聂毅 陈尚才

海报:邱星翔

编辑:陈倩 牧小湘 谭慧婷 冯筱晴

新华社客户端“科好玩”LOGO设计:赵丹阳

学术指导:

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长 邓涛

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所研究员 吴飞翔

图片素材由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所提供

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页