◇2024年3月,习近平总书记在湖南考察时强调,湖南要更好担负起新的文化使命,在建设中华民族现代文明中展现新作为。保护好、运用好红色资源,加强革命传统和爱国主义教育,引导广大干部群众发扬优良传统、赓续红色血脉,践行社会主义核心价值观,培育时代新风新貌。探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态,形成更多新的文化产业增长点。推进文化和旅游深度融合,守护好三湘大地的青山绿水、蓝天净土,把自然风光和人文风情转化为旅游业的持久魅力。

◇湖南是全国10个文物大省(市)之一。2024年,湖南推出全国首个省级层面的历史文化和文物保护国土空间专项规划,将文物资源保护纳入国土空间规划体系,并细分“澧阳平原古城古国文化片区”等19个重点片区,实现文物资源与城乡建设统筹管控,保护与发展协同。

◇湖南支持国家超级计算长沙中心等高能级创新平台加强文化科技领域应用布局,强化底层科技能力支撑。目前已攻克视频高性能计算渲染加速、视频人工智能等一批文化科技领域关键核心技术。

◇2024年,湖南规模以上文化及相关产业企业实现营业收入3626.48亿元,同比增长13.7%;文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入373.23亿元,比上年增长10.4%。

◇湖南广电围绕IP化、多样化、国际化三大方向推进内容创新,持续推出高质量的综艺、纪录片等优质内容吸引海外观众,同时,在东南亚、中东、非洲等地区多个国家落地本土化节目,赋能精准传播。芒果TV国际App总下载量从2023年的1.3亿增长至2024年的2.61亿,《歌手2025》等综艺节目在海外引发广泛关注。

惟楚有才,于斯为盛。

屈原笔下“浩浩沅湘,分流汩兮”的湖湘大地,生长出稻作文明、锻造了青铜礼器,更孕育了独特的湖湘文化。

2024年3月,习近平总书记在湖南考察时强调,湖南要更好担负起新的文化使命,在建设中华民族现代文明中展现新作为。保护好、运用好红色资源,加强革命传统和爱国主义教育,引导广大干部群众发扬优良传统、赓续红色血脉,践行社会主义核心价值观,培育时代新风新貌。探索文化和科技融合的有效机制,加快发展新型文化业态,形成更多新的文化产业增长点。推进文化和旅游深度融合,守护好三湘大地的青山绿水、蓝天净土,把自然风光和人文风情转化为旅游业的持久魅力。

2018年,国家广播电视总局与湖南部省共建长沙马栏山视频文创产业园,携手打造具有全球影响力的数字视频产业链基地和媒体融合新地标。2023年,国家文物局与湖南省政府签署战略合作协议,在考古基地建设、学科建设等方面加大对湖南的支持力度,共同推进文物领域改革创新,全面提升文物保护利用水平。

沿着总书记指引的方向,湖南以守正创新的实践担当,书写新时代的文化答卷:出台《湖南省历史文化和文物保护国土空间专项规划(2023—2035)》《湖南省推进文化创意旅游产业倍增计划实施方案》等政策文件,编制全省城乡历史文化保护传承体系规划,实施新时代湖湘文艺精品创作工程、文物保护利用“六大工程”、科技赋能文化产业创新工程等重点工程,以技术为“转化器”、产业为“放大器”,擦亮悠久的历史文化、厚重的革命文化、活跃的现代文化三张“文化名片”。

湖南持续推动文化和科技、文化和旅游深度融合,挖掘湖湘文化当代价值,推动湖湘文化创造性转化、创新性发展,筑造文化产业发展新高地。2024年湖南旅游业总收入迈上万亿元台阶。

湖南省委主要负责同志表示,湖南发挥文源深、文脉广、文气足的优势,全力回答好文化和科技、文化和旅游“两道融合命题”,积极探索具有湖南特色的文化和科技深度融合发展之路,更好担负起新时代的文化使命。

湖南省汝城县沙洲村广场上的“半条被子”雕塑(资料照片)。陈泽国摄/本刊

赓续千年文脉 深掘精神沃土

丰厚的文明沃土与深邃的精神根脉,是湖南担负文化使命的坚固基石和源头活水。

“以古人之规矩,开自己之生面”。湖南持续活化资源、创新机制、做好结合文章,探索文化传承保护新路径、新模式,将湖湘文化贯穿于青少年思政教育、党员干部理想信念教育之中。

“一张图”明确保护红线与发展空间,整合资源推动文物保护从分散管理向系统治理转变。

湖南科学规划保护片区,出台措施支持文物资源活化利用、创新传播,在“保护中传承、传承中保护”的双向赋能中,守护千年文脉。

探索文物资源“全域保护”模式。湖南是全国10个文物大省(市)之一。2024年,湖南推出全国首个省级层面的历史文化和文物保护国土空间专项规划,将文物资源保护纳入国土空间规划体系,并细分“澧阳平原古城古国文化片区”等19个重点片区,实现文物资源与城乡建设统筹管控,保护与发展协同。

湖南持续深化文物采集、数字化展示、场景化传播等技术研发与应用,借助现代手段开展文物资源抢救性保护与创新展示,推动文物从抢救性保护向创造性转化跃升。永州浯溪碑林是中国现存规模最大的摩崖石刻群,针对风化严重的石刻,湖南启动“数字焕活计划”,采用光度立体采集、计算机视觉算法等新技术,让刻痕深度仅0.01毫米、一度濒临绝迹的碑文重现于世;湖南博物院基于3000余组汉代漆器、丝织品纹样构建并发布“马王堆纹样数字基因库”,实现高精度还原、文化寓意解读及二次创作功能。

“非遗+”助力文化破圈,实现活态传承。走进涟源市古塘乡大湾村“梅山棕编”非遗工坊,造型精巧、富于创意的棕编产品引人注目。“梅山棕编”是梅山文化的生动承载,被列入湖南省省级非物质文化遗产代表性项目。传承人吴方才说,非遗工坊积极推动棕编与绿色生活理念融合,研发出“山棕制鞋”多项技术成果,产品远销海内外,带动数百人就业。

湖南在全国率先开展非遗工坊、非遗街区、非遗村镇省级示范点创建,已建设省级示范点140个。持续强化非遗档案和数据库建设,推动“湘味非遗”与教育、旅游、文创等多元融合,在赋能乡村振兴、带火文化消费等过程中焕发新活力。

融合学校“小课堂”和社会“大课堂”,打造“湖湘资源+”大思政课体系。

湖南通过文脉场景化、红色资源沉浸化、教学共创化等方式,将湖湘文脉转化为“可触摸的思政教材”,让湖湘文化精神遗产成为青年心中的行动坐标。

以湖湘文化为重要内容,湖南深入推进“两个结合”。岳麓书院是湖湘文化的重要发源地,如今成为湖南大学“移动思政课”现场教学点。在“实事求是”匾额前,莘莘学子聆听“朱张会讲”的故事,感悟求真务实之品格。“走进现场,让学生感悟中华优秀传统文化里重民本、讲仁爱、尚和合、求大同等人文精神。”湖南大学马克思主义学院教师龙兵说。

从屈贾行吟中的家国情怀到船山思想中的实践哲学,从“忧乐精神”到“实事求是”,湖南深掘湖湘文化优秀标识,融入思政育人体系。

探索思政教育“沉浸式”“场景化”创新。今年3月,一堂沉浸式大思政课在湖南第一师范开讲。青年学子手持“征友帖”,在历史的现场与“杨昌济”等探讨何为立志报国。这一思政教育创新项目,角色都由师生扮演,让听课者和参演者都身临其境地读懂信仰的力量。

自2023年起,湖南启动“我的韶山行”红色研学活动,目前已有超70万名中小学生来到韶山,接受爱国主义教育。今年3月,湖南红色资源实践育人大思政课项目“芳草计划”启动,通过绘制红色研学数字地图等方式,推动形成线上线下互通、校内校外联动、教学研学一体的思政教育新范式。

以红色文化培育党员干部爱国奉献的精神基因,筑牢思想堤坝,夯实为政根基。

湖南是“十步之内,必有芳草”的红色热土,三湘大地宛若一座没有围墙的革命历史博物馆。湖南充分发挥红色资源的教育引领作用,让红色资源成为培育党员干部的鲜活教材。

创新红色教育模式,扎紧思想篱笆。今年5月,湖南省委党校组织中青班学员赴韶山、道县、通道等地,围绕“长征精神在湖南”开展专题研究式教学。“课堂讲授+现场教学”“历史溯源+现实观照”模式让学员在革命历史纪念地现场教学中,夯实信念根基。

用文化滋养强化作风建设。湖南系统搜集、整理、研究湘籍无产阶级革命家和各个时期湘籍共产党人的家训、家规、家书等文献,引导领导干部汲取精神养分。“推动湖湘文化中的廉洁基因、家国情怀与干部作风建设紧密结合,推动作风建设走深走实。”湖南省纪委监委有关负责人说。

将忠诚担当植入精神基因。湖南设立湘东湘中、湘南、湘西、湘北4个党性教育协作区,打造9条精品教学线路、63个现场教学点,开发优质课程。挖掘湖湘红色文化蕴含的忠诚担当精神的时代价值,教育引导党员干部不断筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵。

“红色文化凝结着共产党人的政治品格和精神血脉,是百年党史最生动的教科书。”湖南省委党校党史党建教研部主任李美玲说,在干部教育中用好用活红色文化资源,能在历史与现实的对话中,引导党员干部自觉继承和发扬党的光荣传统和优良作风。

在湖南省怀化市五溪非遗园,游客在体验数字化织锦(2025年9月16日摄)。陈思汗摄/本刊

智启文韵新生 融合赋能未来

夜幕下的长沙湘江剧场,光影流转、雾气氤氲,演员从观众席翩翩亮相、走上舞台,观众纷纷按下快门……湖南省湘剧院沉浸式新中式湘剧剧目《聂小倩》借助动态光影等新技术打造如诗如画的场景,将湘剧高腔与现代爵士乐跨界融合,引人入胜。院长郑声宏说,该剧目演出几乎场场爆满,80%以上观众是年轻人。

湘剧与年轻人相遇,是湖南推动文化和科技、旅游深度融合的见证。文脉深植的湖南,传承“经世致用,敢为人先”的精神特质,以作答“两道融合命题”为关键抓手,担负起为新时代文化事业开拓试验田、蹚出新路子、打造新样本的时代使命。

通过技术赋能、金融梯度支持、复合人才培养,推进文化和科技从“简单叠加”到“深度耦合”,繁育文化产业新增长点。

湖南成立由党政主要领导任“双组长”的工作领导小组,建立部省联动机制,“挂图作战”、专班推进,推动文化和科技融合走深走实。

实施科技赋能文化产业创新工程,在国家战略科技力量对接、技术攻关、平台构建等方面持续发力。走进国家超算长沙中心,“天河新一代”超级计算机澎湃运行。国家超级计算长沙中心创新研究院院长陈浩说,为文化和科技融合构筑“算力底座”已成为中心的重点研发方向。

近年来,湖南支持国家超级计算长沙中心等高能级创新平台加强文化科技领域应用布局,强化底层科技能力支撑。布局建设马栏山音视频实验室、“5G高新视频多场景应用”国家广播电视总局重点实验室等研发应用平台,在省十大技术攻关项目和重点研发计划中专题部署文化和科技融合项目,目前已攻克视频高性能计算渲染加速、视频人工智能等一批文化科技领域关键核心技术。

统筹建立文化科技财政专项资金扶持体系,引导各类资本向文化和科技融合领域加速汇聚。今年5月,总规模达3000亿元的湖南省金芙蓉产业引导基金专设文化科技子基金,主要投资于文化产业,支持产业升级和招商引资;马栏山视频文创产业园设立总规模不少于20亿元的马栏山文化科技创业投资基金,重点扶持链主型、龙头型企业;设立5亿元产业引导基金,为成长期、扩张期企业提供金融支持;还组建1亿元“马驹计划”专项资金,扶持有潜力小微企业和创业团队。

发布需求目录、强化精准培育,构建良好文化科技人才生态。今年3月,湖南数字文化专业人才市场启动运营,发布数字文化人才需求目录。这是全国首家针对数字文化专业人才打造的省级专业性人才市场,为湖南数字文化产业发展搭建起高效的人才供需对接平台。

聚焦文化科技人才“引育用留”,湖南连续举办六届“马栏山杯”国际音视频算法大赛,引进100多名顶尖算法人才;从2024年起在芙蓉人才计划(科技创新类)设立“科技赋能文化产业创新工程领军团队”专题;积极推动相关高校将办学资源向文化和科技融合领域的新兴交叉、急需紧缺学科倾斜,培养更多“懂艺术、会代码”的复合型人才。

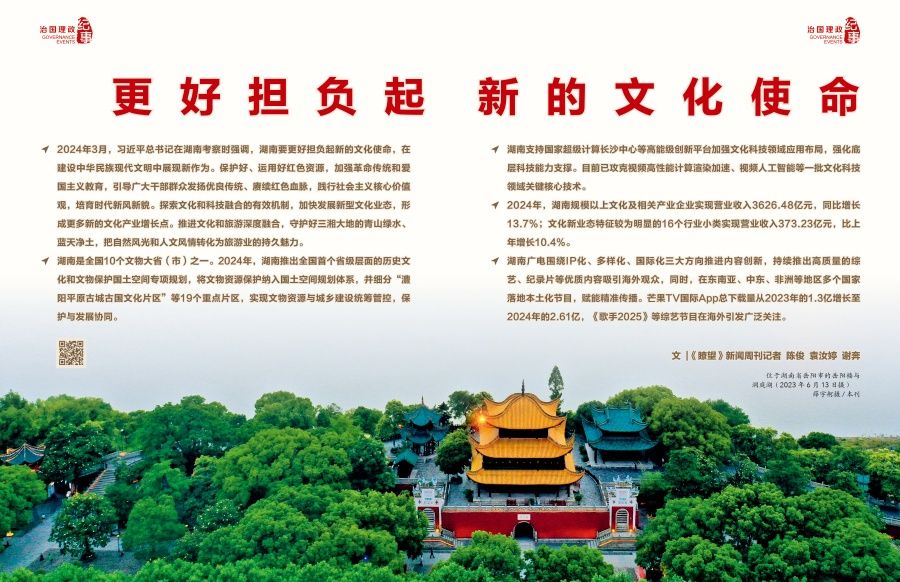

搭建平台、优化布局、打造特色,以旅发大会为牵引,释放三湘四水文旅持久魅力。

9月16日至18日,第五届湖南旅游发展大会在怀化举行。当地紧抓办会契机,深度整合高庙文化遗址、洪江古商城等文旅资源,推动基础设施全面提质,塑造“福地怀化·懂你如家”新形象,激活文旅发展新动能。

办会兴城,办会兴业,办会惠民。湖南以旅发大会为牵引,通过政策、资金、项目集中支持,推动承办地文旅业态升级和城市面貌更新,推动文化和旅游深度融合发展。

湖南立足文化和旅游资源优势,打造以长沙、张家界国际旅游中心城市为两核,以长株潭、环洞庭湖、大湘西、雪峰山、大湘南为五大板块的文旅空间,积极拓展全域旅游新场景,培育文旅新业态。印发《促进湖南入境旅游发展的十二条措施》,不断提升三湘四水文旅资源的国际知名度。

“以文塑旅、以旅彰文”的答卷加速书写:2024年,湖南接待游客超过7亿人次,旅游总收入突破1万亿元;全省接待入境游客322.4万人次,同比增长187.66%,入境游客总花费161671.9万美元,同比增长456.5%,湖南正向着世界级旅游目的地迈进。

以跨界融合打破行业界限,文化和旅游、商业等元素相互渗透促进,不断激活文化消费新场景。

在长沙橘子洲头,《恰同学少年》青春剧场受到游客好评。它用跨时空创意手段和多媒体技术,以毛泽东、蔡和森等无产阶级革命家“问志、寻志、立志”的成长历程为叙事主线,让观众在光影交织中“穿越”回觉醒年代,感悟时代担当。2023年5月上线以来已演出超1450场,接待观众超14万人次。

科技叠加创意,持续推进沉浸式文旅感知革命。步入《德夯幻境》5D苗境喜宴剧,在360度“回形”穿透式剧场中感受湘西苗族文化的神韵;走进“数智岳阳楼”,领略超高精度三维建模技术重现的巴陵胜景……

湖南深刻把握文化消费从“打卡经济”到“体验经济”这一新趋势,出台措施推动“音乐+旅游”“演出+旅游”“赛事+旅游”等融合业态发展;建设一批文旅元宇宙沉浸式体验项目;发布湖南文旅消费“新生代·新场景”名单,支持打造具有创新性、体验感和吸引力的文化消费新业态。

在“千年瓷都”醴陵,陶瓷工艺、材料等全面升级,将新技术与传播创意融合,让瓷器消费热度转化为文旅活力;在望城铜官窑古镇,当地打造“国风乐园”,主推“中式夜游”新场景,再现盛唐文化气象,今年上半年吸引近70万人次入园。

游人在张家界国家森林公园天子山欣赏云海景观(2024年1月3日摄)。新华社发(吴勇兵摄)

铸造发展高地 引领产业浪潮

湖南深入挖掘湖湘文化的当代价值,以技术赋能打破时空界限,以产业融合释放乘数效应,实现文化基因的活态传承与价值再生;创新机制推动湖湘文化和中华优秀传统文化扬帆出海,将中华文化符号转化为世界语言,不断扩大文化影响力。

将湖湘文化精品创作纳入文化强省战略核心任务,集中资源打造具有标志性意义的精品力作。

湖南以湖湘文化保护传承工程为引领,启动湖湘文库续编、《湖南历代方志集成》等重大古籍整理出版项目,打造新时代湖湘文化新经典;积极支持湘学研究院、岳麓书院等学术机构,在严谨阐释文化内涵的基础上,用创新视角挖掘湖湘文化的当代价值。

同时实施新时代湖湘文艺精品创作工程,打造一批叫好又叫座的内容产品。发布传统戏曲保护振兴项目、优秀剧本创作扶持工程三年行动计划等精准支持政策,鼓励文艺工作者充分挖掘湖湘文化特质,结合前沿制作、演绎、传播技术,打造内容精品。近年来,大型史诗歌舞剧《大地颂歌》、电视剧《问苍茫》、综艺节目《声生不息》等“爆款”作品频出,令人耳目一新。

推出湖南文旅商品提质升级计划,支持以湖湘文化为内核进行文创开发。以马王堆“君幸食”狸猫纹漆食盘为灵感开发的文创产品,备受年轻消费者喜爱;热门游戏融入浏阳油纸伞、湘绣等文化元素,让传统文化成为游戏的内容基底……一批新锐品牌以湖湘文化为内核开展产品研发与传播推广,赋予湖湘文化新的时代内涵和表现形式。

湖南省湘学研究院副院长李斌认为,对湖湘优秀传统文化的创造性转化,更能发挥“文以立心”“文以载道”“文以兴业”“文以化人”的精神力量,擦亮湖湘文化的时代价值,也为中华文化传承创新提供有益借鉴。

以政策引导资源集聚、以技术突破重塑产业形态、以场景创新拓展市场空间,打造文化科技融合新高地。

马栏山视频文创产业园15.75平方公里的创新热土上,4000余家文化科技企业拔节生长。这里以音视频产业为核心,向上游延伸至芯片、算法等硬科技,向下游拓展至IP开发、内容出海,产业链聚集效应催生强劲的发展势头。

立足以马栏山为代表的文化产业基础,湖南大力发展新型文化业态,瞄准微短剧、音视频装备、动漫游戏等新兴赛道积极布局。近期,湖南发布八大微短剧扶持政策,涵盖扶持微短剧上大屏播出、扶持微短剧出海等方面。湖南秦九网络科技有限公司副总经理龙平久说,湖南在政策支持力度、影视人才资源、场景丰富性等方面优势突出,企业多部作品播放量破亿。

聚焦产业创新、引培主体、打造场景、培育生态、构筑底座5大任务,湖南打造音视频装备领域国家级先进制造业集群。万兴科技打造天幕音视频多媒体大模型2.0,聚焦音视频生成、AI数字人等前沿场景,让全球创作者想象力加速转变为内容产品;马栏山音视频实验室聚焦国产音视频标准技术研发等领域,自主研发出AI双目直播相机等前沿产品。湖南正瞄准全国乃至全球音视频产业制高点,蓄力培育音视频产业成为新的万亿产业。

2024年,湖南规模以上文化及相关产业企业实现营业收入3626.48亿元,同比增长13.7%;文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入373.23亿元,比上年增长10.4%。

以内容精品化、传播智能化、平台生态化,系统性推动文化出海。

第三十一届北京国际图书博览会上,湖南出版展台展示的《长沙马王堆汉墓文库》《中国非遗》等书籍、绘本吸引不少外国友人驻足,《中国货币通史》英文版等在现场与海外出版社签约。从展示湖湘文化魅力的典籍,到承载中华优秀传统美德的精美绘本,“湘书出海”正助力海外读者读懂中国。“十四五”以来,湖南出版集团累计版权输出2800余项,覆盖美国、加拿大、墨西哥、俄罗斯、日本等100个国家和地区,涵盖49个语种。

湖南广电实施“芒果出海三年行动计划(2025—2027)”,以建设“国有自主可控一流出海平台”为目标打造芒果TV国际版App,发挥内容创意工场优势,围绕IP化、多样化、国际化三大方向推进内容创新,持续推出高质量的综艺、纪录片等优质内容吸引海外观众,同时,在东南亚、中东、非洲等地区多个国家落地本土化节目,赋能精准传播。芒果TV国际App总下载量从2023年的1.3亿增长至2024年的2.61亿,《歌手2025》等综艺节目在海外引发广泛关注。

湖南积极建平台、强技术、拓渠道,服务文化企业出海。湖南与中国外文局、科大讯飞等共建马栏山译制中心,集结跨领域资源力量,推动多语种内容译制、湖湘文化译介出版;建设马栏山对外文化贸易综合服务中心,整合技术、金融、法律及语言翻译等关键资源,为文化产业提供全方位、多层次的文化出海支持服务。(文 |《瞭望》新闻周刊记者 陈俊 袁汝婷 谢奔)

(《瞭望》2025年第38期)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页