9月25日清晨,黄土高原的晨雾还未散尽,DJ502次综合检测列车高速驶过西延高铁洛川段沟壑区,西延高铁联调联试工作正在火热进行中。列车车顶受电弓与接触网导线正保持着动态贴合的接触状态,接受着时速提升的极限考验。这份“稳稳地接触”背后,离不开这群黄土高原上的高铁守护者。

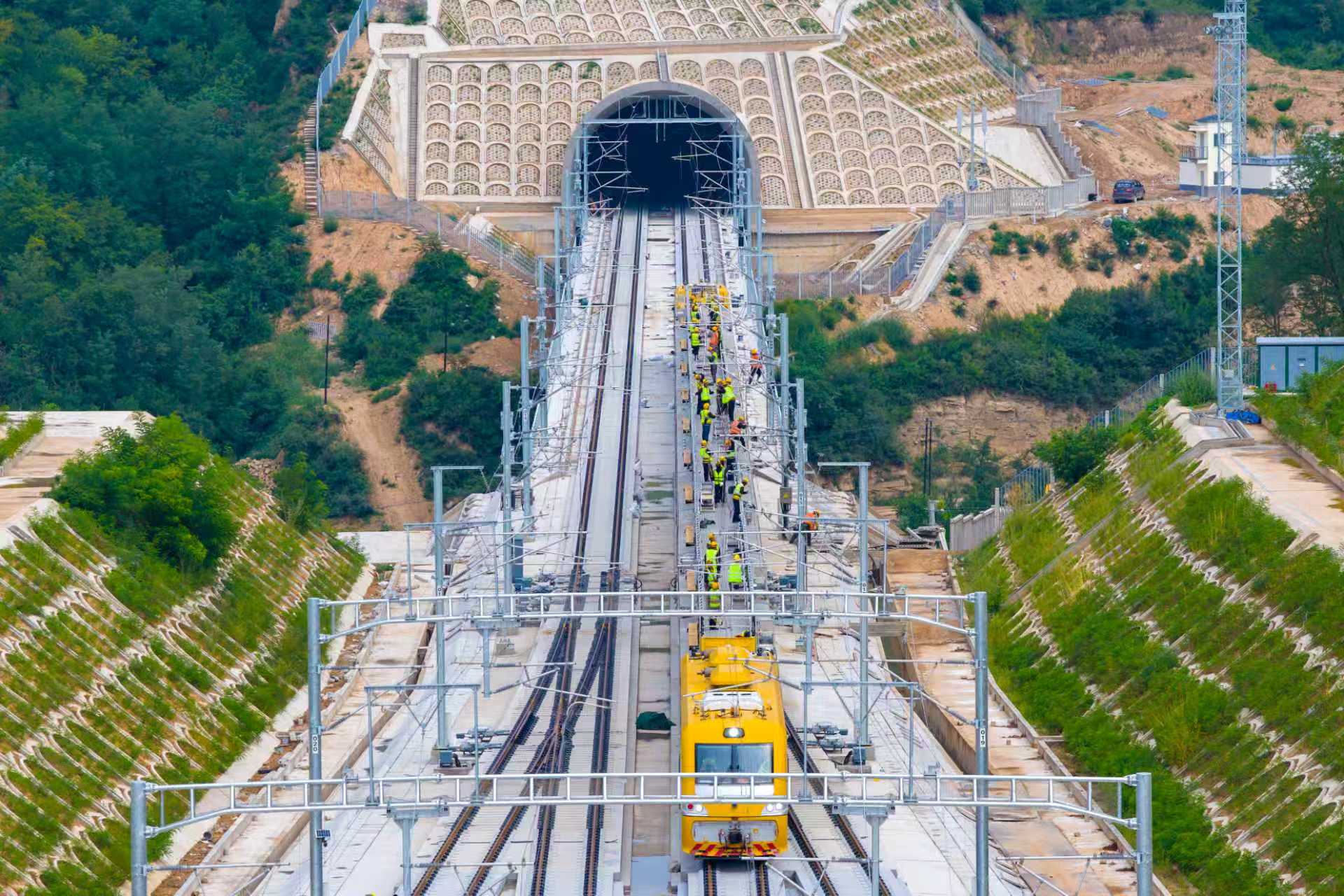

在7月29日至8月15日的18个日夜,作为中国铁路西安局集团有限公司统筹调度的支援队伍,宝鸡供电段40余名职工在西延高铁黄陵西至富县北180公里线路上,以“毫米级”的标准完成接触网精调,为西延高铁的安全运行筑牢了“动力脉络”。

西延高铁途经黄土高原洛川段,这里不仅是88年前中共中央发出全面抗战动员令的红色热土,更是这条陕北革命老区首条高铁的关键区段。作为高铁“动力之源”,接触网精度直接决定列车受流稳定性,时速每提升10公里,导线张力匹配、线夹安装角度都需重新校准。“这就像给高速奔跑的列车系紧鞋带,差一点都可能影响安全。”时隔一个多月,宝鸡供电段维修一车间接触网维修一工区副工长张旭东,回忆起当时的奋战场景仍记忆犹新。

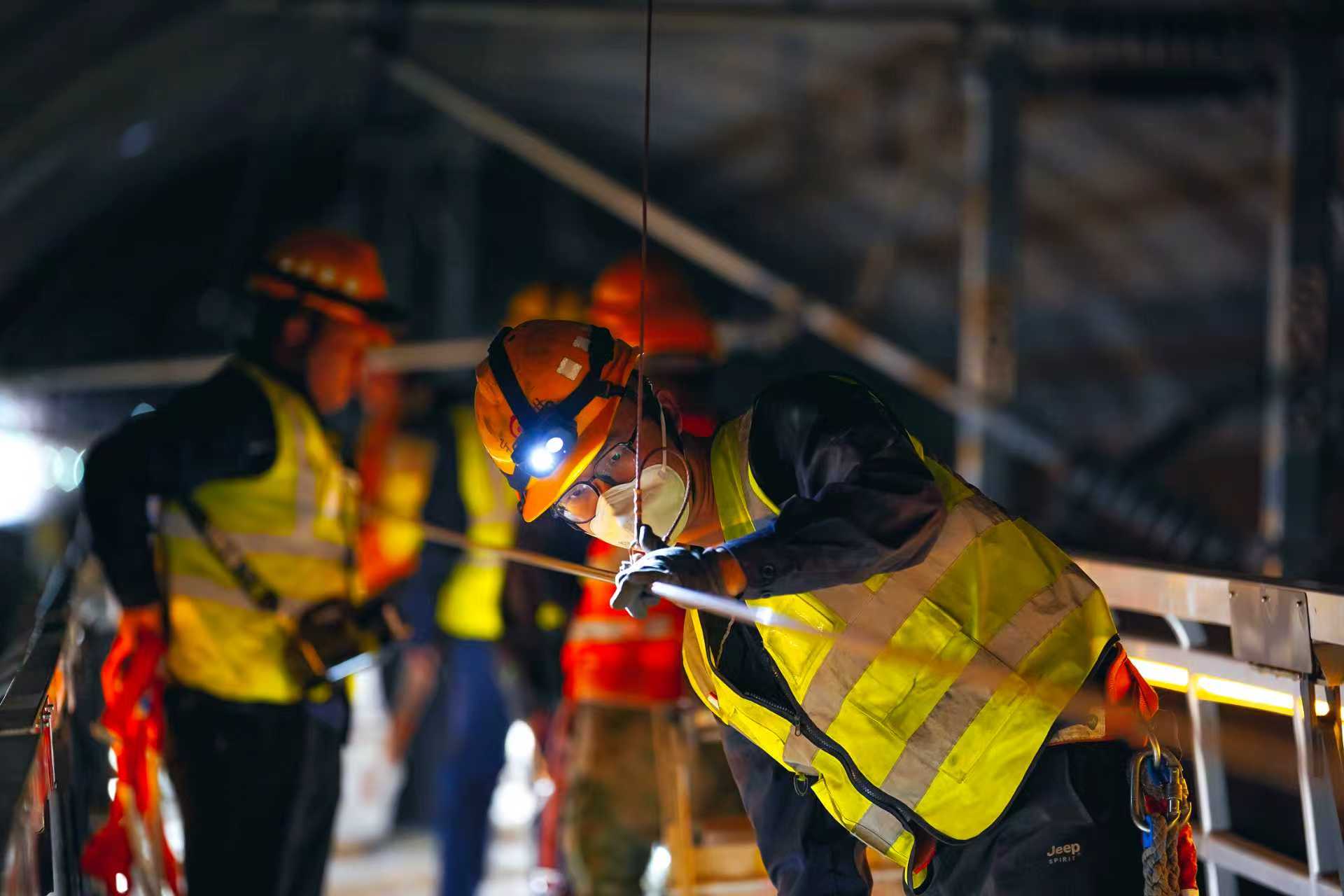

清晨7时的洛川,晨曦刚越过山梁,JJC检修车便如钢铁巨兽驶入作业区。25岁的团支部书记张伟率先攀上平台,目光紧盯着上方的接触线——作为检修小组B岗,他负责的10公里区段,需逐一排查吊弦张力、线夹变形情况。“00后”青工余欣海紧随其后,踮脚检查悬挂点时的轻微摇晃,仍带着初上高原的生涩。出发前,他背包里塞满父母准备的肠胃药,便笺纸上“注意安全”的字迹,是家人最牵挂的叮嘱。18天里,从“需要师傅提醒”到“独立完成校准”,余欣海的成长,是年青一代铁路人的缩影。

正午的烈日下,张旭东蹲在平台中央,额角的汗水滴落在力矩扳手上。“70牛·米,差0.5都不行!”他反复校准腕臂底座力矩,指节因用力而发白。作为班组技术骨干,他每天带领工友完成10公里精调,工作量是日常的5倍。“妻子在重庆,一个月只能见一次面。”谈及家人,张旭东语气柔软,“她从不问归期,只说‘把活儿干好’,这份理解,是我最大的动力。”在所有参与西延高铁建设的铁路人眼里,这样的“亏欠”,是为老区“高铁梦”付出的值得。

作业间隙的简餐时刻,即将退休的李文生总爱给年轻工友讲过去的故事。37年铁路生涯,他的掌心磨出厚厚的老茧,从河南到陕西,从普速线路到高铁接触网,见证了中国铁路的跨越式发展。“2007年北环线开通,我们顶着烈日爬杆检修,皮肤蜕了几层皮也没退过。”李文生指着检修列上的设备,“现在条件好了,但‘拼劲儿’不能丢。”这次西延高铁精调,是他退休前的最后一战,“能为老区高铁出份力,这辈子值了。”

夕阳为黄土高原镀上暖色时,当天最后一段接触网精调完毕。18个日夜,40余名职工完成了750处关键设备校准,实现接触网精调零误差。“等高铁通了,更多人能来看我们洛川的苹果园,咱老区人出门也方便了!”余欣海想起和当地村民闲聊时的期盼,感觉所有辛劳有了更厚重的意义。

如今,随着联调联试不断推进,西延高铁已进入开通倒计时。那些晨光中攀爬上平台的身影、烈日下紧握扳手的双手、暮色里分享故事的笑容,都化作“红色高铁”建设的生动注脚。这群黄土地上的高铁守护者,用坚守与担当注入的“动力”,不仅托举着老区的“高铁梦”加速前行,更让铁路人的奋斗精神,在服务革命老区发展的征程中愈发闪亮。

通讯员 李弢 张蕾 赵悦廷 赵涛

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页