新华网北京9月28日电(记者 李童)田间,碧绿的双季晚稻长势正好,无人机依照规划路线飞行航拍,自动将照片传回系统后台,根据卫星遥感底图拼接校准,快速识别作物种类……一系列操作完成后,电脑屏幕上不仅能显示出整个调查样方的清晰航拍画面,还能看到每一种农作物的种类和播种面积数据。

近日,新华网记者在江西省瑞金市黄柏乡鲍坊村看到,统计调查员正利用无人机对调查样方的农作物进行测量与统计,所有工作仅需一个人就能完成。

2025年9月24日,江西省赣州市黄柏乡,统计调查员正利用无人机对调查样方的农作物进行测量与统计。新华网记者 李童 摄

如今,卫星遥感、无人机、人工智能等先进技术,正是农业调查新质生产力的实践应用,为现代农业统计调查工作带来革命性变革。

农作物播种面积是怎么调查的?

“以前我们要调查抽中地块的农作物播种面积,主要依靠人工实地勘察。”国家统计局赣州调查队农业农村调查科科长王晶向记者介绍,“调查员深入田间地头,借助皮尺、手持GPS等工具,逐块测量、记录作物种类与面积。”

形状规则的地块通过测量边长就能计算面积,而不规则的地块,则需运用分割、拼接等方法,不仅过程复杂,还容易出现误差。

由于传统方式不仅耗费大量人力、物力与时间,还受地形条件等多因素影响,越来越难满足社会发展的需要。

“如果用以前的方法,调查这60亩农田需要一天时间,而同样的任务,现在运用无人机,一个人40分钟就可以完成。”王晶说。

无人机飞测不仅大幅提升了数据采集的效率,而且测量精度更高,减少了人为误差,调查数据更精准可靠。

无人机是怎么工作的?

简单来说,一个调查样方的尺寸是200米长200米宽,无人机飞行测量一个样方需要10分钟,期间自动拍摄100多张照片,这些照片传送到AI无人机后台,参照卫星遥感底图,自动进行拼接、匹配和校准,调查员手动微调后,会根据各个自然地块种植的农作物进行逐一标识,完成后就能得到准确的农作物种植面积数据,整个过程大概需要40分钟。

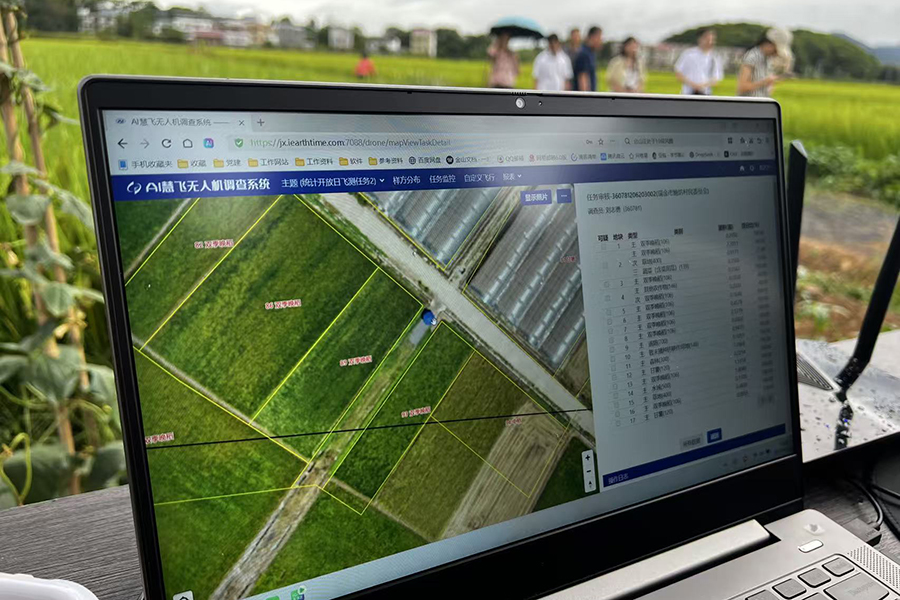

2025年9月24日,江西省赣州市黄柏乡,AI无人机调查系统后台,左侧是调查样方的高清画面与标注,右侧以列表形式呈现每种农作物的种植面积数据与所占百分比。新华网记者 李童 摄

记者了解到,江西全省农作物播种面积抽样调查共在767个样本村,2301个调查样方开展,目前已全部采用无人机飞测的方式开展调查。

卫星遥感和无人机飞测有什么区别呢?

“卫星遥感能一次获得大范围的遥感影像,但有时会受云层遮挡,有的影像空间分辨率也不高,”国家统计局江西调查总队农业调查处副处长鞠文超告诉记者,“无人机飞行灵活、速度快,获得的照片分辨率通常能达到厘米级别,缺少卫星遥感影像的地方可以用无人机飞测补充,在此基础上取得的地块信息也更准确。”

鞠文超表示,卫星遥感和无人机飞测互为补充。

“卫星遥感是遥感测量的主体,基于卫星遥感影像,通过AI算法等技术手段进行解译分类,取得地块面积、作物类型等信息。无人机是补充,拍摄的照片更清晰,既可以用来构建遥感解译知识库,也可以对卫星遥感分类结果进行检验。”鞠文超进一步解释道。

遥感测量技术如何服务于农业生产?

遥感测量技术不仅可以调查农作物播种面积,也能应用于农作物长势监测。

据鞠文超说,在2024年开展的一次作物长势遥感监测时发现,赣州一些县区早稻的长势不如上一年,江西调查总队及时将情况反馈给农业部门。农业部门及时调度,指导农户采用喷施叶面肥等措施,有效促进了早稻长势恢复。

记者了解到,即将开始的第四次全国农业普查,将在全国范围内开展主要农作物播种面积、农作物种植用地和设施农业遥感测量,通过高分辨率遥感影像、无人机与人工智能相结合,提高自动化测量水平,实现全流程质量控制,将大大提升普查质效。

这些精确的粮食播种面积数据,为准确调查粮食产量、科学评估农业生产形势提供了坚实有力的支撑,对保障国家粮食安全意义重大。

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页