“十四五”期间,陕西有色金属控股集团有限责任公司(以下简称“陕西有色金属集团”)紧扣高质量发展主题,以改革创新为根本动力,交出了一份亮眼答卷。集团工业总产值与利润实现双增长,战略新兴产业投资占比显著提升,钼、钛、铅锌等主要产品产能稳居全球前列。

通过实施“3456”转型升级战略,构建现代化产业体系,旗下宝钛集团、西安勘察设计院、地矿集团等权属企业在科技创新、绿色智造、产业融合等领域取得系列突破,新质生产力加速成长,为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章持续贡献有色力量。

从“大国重器”到“人间烟火” 宝钛的无限应用可能

我国钛工业起步于二十世纪五十年代,自1965年成立以来,宝钛集团始终秉承“兴钛强国”的使命,不断书写行业新篇章。

“宝钛集团钛产品产量居全球首位,主导制定钛领域标准110余项,覆盖全国该类别标准的90%以上。2022年起,由我国主导制定的四项钛国际标准陆续发布实施,不仅填补了国际空白,更实现了我国在钛领域国际标准制定方面‘零的突破’”。宝钛集团党委委员、副总经理何联国说。

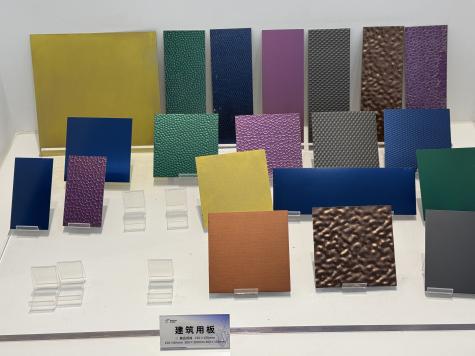

“所谓‘百年建筑’,往往选择钛材作为外墙材料。与普通铝板加氟碳漆的处理方式不同,钛材利用其自然氧化膜呈色,这层氧化膜结构稳定,能有效抗老化、耐腐蚀、不褪色,是钛材的显著特色。”宝钛集团销售部主任邵军介绍,钛材在建筑外墙领域具有独特优势,颜色源自表面氧化膜的厚度,通过阳极氧化技术精准控制膜厚,可实现丰富且持久的色彩效果,因而备受建筑领域青睐。

在日常生活中,钛材应用日益广泛,涵盖体育器材、户外装备等。钛材色泽持久,不仅保留本色,还可实现渐变色彩,深受户外爱好者喜爱。

“进入‘十四五’以来,宝钛集团攻克了650℃高温钛合金、航空用薄壁型材、大型真空自耗电弧炉和电子束冷床炉等多项‘卡脖子’技术。”宝钛集团副总工程师、研究院院长张平辉介绍。

此外,钛合金具备高比强度,同样结构件可实现更轻量化。宝钛集团板带材料分公司职工刘明明表示,当前国内钛材表面检测仍依赖人工,存在效率低、一致性差等问题。为此,宝钛正积极推进板材表面自动检测系统的研发。“视觉识别系统在钢铁连续生产中已成熟应用,但钛材缺乏数据库支持。我们正积累大量原始数据,为未来自动检测奠定基础,实现典型缺陷智能判定与质量追溯。”刘明明说,该系统将提升检测效率与可靠性,并为客户提供可追溯的检测报告。

从钛合金占比达60%–70%的目前国内外唯一采用钛合金骨架旋翼机,到日常生活中的保温杯、钛壶钛锅,宝钛集团正引领钛金属完成一场从“大国重器”到“人间烟火”的华丽转身,持续拓展着钛材料的应用边界。

穿越六十载:从西北走向世界的“三级跳”

2024年,中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司(以下简称“西安勘察设计院”)迎来建院60周年。自1964年成立以来,西安勘察设计院从一支计划经济的“勘察铁军”,逐步发展成为业务覆盖全球、具备全产业链服务能力的国家高新技术企业。

图为山东高速全钒液流储能系统

“我们坚持以改革激活力、以创新促转型,全面完成‘十四五’目标。通过深化体制机制改革,优化产业结构,加大研发投入,公司传统业务根基更加牢固,绿色化、数字化新动能加速成长,发展质效和竞争力显著提升。”西安勘察设计院党委书记、董事长常礼安介绍。

回顾发展历程,西安勘察设计院从早期承担金堆城钼业、宝钛集团等国家重大冶金项目勘察,到率先推行技术经济责任制、开拓岩土工程新领域;从新世纪属地化管理后形成全产业链布局,到近年聚焦“绿数低碳”、开拓海外市场,西安勘察设计院始终走在行业前沿。

近年来,西安勘察设计院以“三项制度改革”激发内生动力,构建“小总部、大产业”治理架构;以“数字化西勘”建设推动数字技术与传统产业深度融合;以“三链融合”布局全钒液流储能、矿山生态修复等新兴领域,多项技术入选国家级山水工程典型案例。

图为凤县有色金属矿山生态修复与重金属污染防治协同治理

面向“十五五”,西安勘察设计院将以“争项目、争贡献、争荣誉”凝聚合力,以创建“一流勘察设计单位”和“绿数低碳高新技术企业”为目标,继续书写服务国家战略、赋能行业发展的新篇章。

老地质的新事业:在找矿的路上“遇见”历史

从秦岭深处到戈壁边陲,从兵马俑坑壁的加固到大雁塔的“改斜归正”,从彬州大佛寺的水害治理到唐代安仁坊遗址的“整体搬迁”……在西北有色地质矿业集团有限公司(以下简称“西北有色地矿集团”)的产业版图中,活跃着这样一支专业队伍。他们以大地为纸、科技为笔,在时光的长卷上精心修复文明的印记,他们就是西北有色地矿集团权属工程公司。

“站在含光门遗址,你将‘看见’唐代朱雀大街的车水马龙,感受唐诗之都的千年风貌。”工程公司文化遗产研究院副院长程泽华向记者介绍,“我们现有的西安城墙数字文化展示系统,能让游客实时定位所在城墙段位,直观看到该区域的历史场景复原,获得沉浸式的穿越体验。”目前,该系统仅在含光门遗址博物馆内试运行。西北有色地矿集团计划于国庆前完成首期部署,在城墙南门段增设终端。届时,游客站立于南门之上,即可透过屏幕“看见”唐代朱雀大街的繁华盛景。

近年来,工程公司文物保护产业不断拓展业务边界,将专业技术应用于土体加固、水害治理、环境整治等民生地质领域。他们的足迹北至内蒙古元上都遗址,南抵扬州隋炀帝墓,西达青海哇沿水库,甚至远赴缅甸蒲甘,遍布全国十余个省市和“一带一路”沿线国家。

在扬州隋炀帝墓的抢救性保护中,团队创新采用透明钢化玻璃支撑与原位修复工艺,最大限度保存了墓葬的真实性与完整性;在西安太古里项目建设中,他们成功完成了陕西省首个大型遗址群迁移工程,为唐代安仁坊建筑基址“精心搬家”,并建立起标准化文物迁移库房。

“我们将充分发挥专业技术和团队优势,以科技创新赋能文化遗产保护,让珍贵文物走出‘深闺’、走向未来。”工程公司党委书记、执行董事赵刘会表示,在这条融合传统与创新的发展道路上,公司始终坚持用专业与匠心赢得市场与口碑。

工程公司的转型升级之路,也是西北有色地矿集团战略发展的生动缩影之一。作为全国少数整建制保留的地勘单位,集团始终坚持“聚焦主业、双轮驱动、多业并举、跨越发展”战略,在践行“资源报国”使命的同时,积极布局民生地质与文化遗产保护新赛道。从传统的铜、铅、锌、镍勘探,到构建“天-空-地-井”三维找矿体系;从深耕西北地区,到业务版图覆盖全国、走向国际,西北有色地矿集团正以科技创新和责任担当,书写着老牌地质单位的新时代使命,为文化强省实践、为中华文明传承注入新活力。

本报记者 刘姚尧

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页