近日,中省市媒体采访活动走进宝鸡市眉县营头镇营头村的霸王河渡槽教育基地,实地了解这座建于上世纪七十年代的宏伟水利工程,历经半个世纪的风雨,如何以教育基地的新身份焕发光彩,成为传承渡槽精神的重要载体。

“霸王河渡槽对我们营头镇而言,不仅仅是一座水利建筑,它更是一座精神的丰碑,一部营头人民的奋斗史诗。这座建于上世纪七十年代的宏伟工程,是我们的父辈乡亲,靠着肩挑背扛、一锤一钎,用钢铁般的意志和集体的力量,在党的领导下创造的奇迹。它不仅成功解决了当时万亩良田的灌溉难题,孕育了丰收的希望,更在此过程中,凝结形成了以‘团结拼搏、求实创新、敢于争先、自觉奉献’为核心的渡槽精神。这份精神,早已深深融入我们这片土地的血脉,成为我们最可宝贵的精神财富。”眉县营头镇人民政府镇长薛丹说。

眉县霸王河渡槽,是一座跨越时空的水利丰碑,更是一部镌刻于大地之上的奋斗史诗。建于上世纪七十年代的这座宏伟建筑,是当年人民群众以钢铁意志和集体力量凿山引水、战天斗地的光辉见证。它不仅润泽了万亩良田,更深植了“团结拼搏、求实创新、敢于争先、自觉奉献”的渡槽精神,成为融入这片土地血脉的宝贵财富。

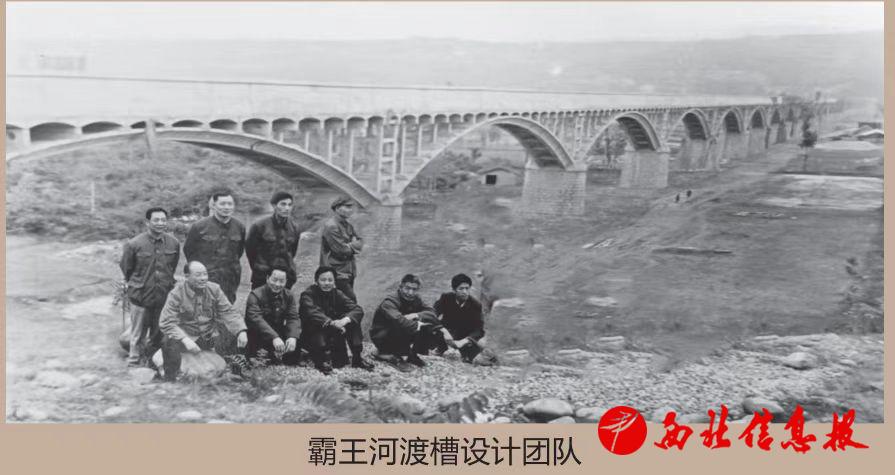

20世纪六七十年代,关中平原持续干旱。1972年,伏旱更是长达38天,赤地千里,渭河断流,眉县及周边地区近两百万人面临严峻缺水困境。1977年10月,在大兴水利的热潮和粮食增产的需求中,石头河水库及其配套工程破土动工。

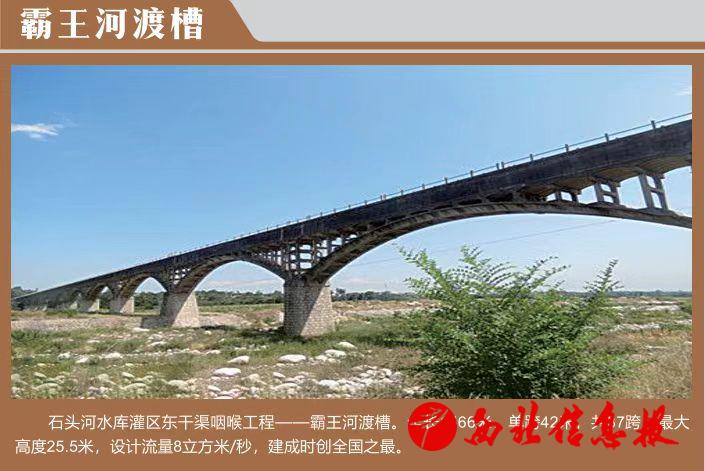

工程初期,缺专才、资金紧、设备少等困难迎面而来。上万名党员骨干和技术团队带领广大群众,历时8年建起一座1566米长、平均高度20米的石质渡槽,该渡槽成为目前西北地区最长的渡槽。40多年来,眉县等县16万亩农田因这一水利工程而五谷丰登。西安、咸阳、杨凌等地数十座城镇也得其润泽。

在霸王河渡槽教育基地,一幅幅珍贵的图片,生动地展现了当时广大干部群众在艰苦环境下的建设场景,广大干部群众以“敢教日月换新天”的豪情,谱写了一曲“一槽连山河 精神传万代”的壮丽诗篇。

为传承这一珍贵精神遗产,使其在新时代绽放更加璀璨的光芒,眉县营头镇坚定不移推进霸王河渡槽教育传承工作,重点打造霸王河渡槽教育基地。镇党委、政府深刻认识到,一个优秀的教育基地既需内涵深厚,亦需设施完善、环境宜人,真正实现让广大党员干部和群众“进得来、行得畅、学得深、记得牢”。

为此,营头镇科学规划、积极争取,投资100余万元对基地所在的营头村实施基础设施全面提升与环境改造工程。项目紧扣民生需求与发展实际,硬化、拓宽进组道路22米,有效破解了“会车难”问题;铺设公共区域透水砖2000余平方米,显著提升村庄宜居品质与整体美观;统一美化墙体3000余平方米,巧妙融合红色文化、法治文化、水利文化于乡村风貌建设中,打通基层党建与渡槽精神教育深入基层的“最后一公里”。

“当时技术落后、缺少机械、条件艰苦,但大家不怕困难,迎难而上。肩挑背扛,一锤一钎,都是满满的自豪感。”谈及当年修建霸王河渡槽的情景,建设者贾云宝记忆犹新。

如今,这个集党性教育、精神传承、法治宣传与美丽乡村展示于一体的综合性教育基地已全面建成并投入使用。不仅实现了民生的显著改善,更使渡槽精神获得了更为坚实的传承载体。它已经成为一个开放的、生动的实景课堂,让每一位来到这里的访客,都能身临其境地感受那段激情燃烧的岁月,从中汲取团结奋斗、继往开来的磅礴力量。

(记者 杨东世)

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页