周阿姨以为这辈子都要和这难缠的“老慢支”相伴,直到近日走进西安医学院第一附属医院呼吸与危重症医学科,医生们才帮她揪出了隐藏在咳嗽背后的真正“元凶”。

60岁的周阿姨(化名)被反复咳嗽、咳痰的毛病缠了整整9年。每年冬春交替,这个“老毛病”准时“报到”,一折腾就是两三个月。9年间,她跑遍多家医院,每次都被诊断为“慢性阻塞性肺疾病”(俗称“老慢支”),输液、吃药时症状能暂时缓解,可一旦停药,咳嗽、咳痰就会卷土重来。

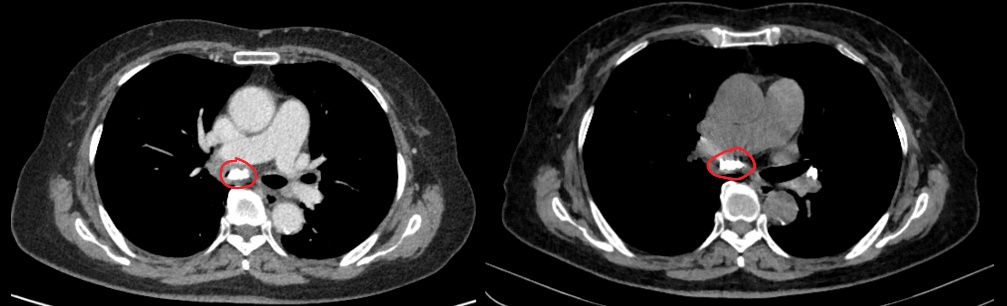

这一次,周阿姨的症状比以往更严重。除了熟悉的顽固性咳嗽、咳痰,还多了个新麻烦——“气短,尤其是一活动,气就不够用,胸口发闷”。胸部CT检查率先给出“异常信号”:周阿姨的纵隔内布满大量钙化灶,更危险的是,这些钙化灶已延伸到支气管内,几乎将右肺中间段完全堵塞,还引发了肺不张。结合症状与影像,医疗团队初步判断,周阿姨患的可能不是“老慢支”,而是罕见的“支气管结石”。

随后的支气管镜检查证实了这个猜想。镜头下,一颗坚硬的“石头”牢牢卡在周阿姨的气道里,将右肺中间段堵得只剩一丝缝隙,这正是导致她9年间咳嗽难愈、近期气短的根源。

(CT所示右肺中间段支气管管腔狭窄被结石几乎完全堵塞)

“肺里怎么会结石?这到底是啥病?”面对周阿姨的疑惑,呼吸与危重症医学科张峻源医生给出了通俗解释,肺里的“石头”并非天生就有,更像是个“闯入者”。大多数支气管结石的“前身”是紧贴支气管的淋巴结。当这些淋巴结遭遇结核、真菌感染,或是吸入异物、患上矽肺后,会像鸡蛋壳一样逐渐钙化、变硬。之后,在日复一日的呼吸运动中,坚硬的钙化淋巴结会不断摩擦、压迫柔软的气管壁,最终“突破”气管壁,掉进支气管管腔,变成引发不适的支气管结石。而支气管镜,正是诊断和治疗这种疾病的“王牌工具”——医生能通过内镜直接看到结石,再用钳子、冷冻、激光等微创手段将其取出。

很快,医疗团队为周阿姨制定了全麻下电子支气管镜介入治疗方案。手术全程就像一场精细的“肺部拆弹”:钳取“核心”,医生们用异物钳小心翼翼地将坚硬的结石分次取出;清理“战场”,结石取出后,立刻吸引清除淤积的脓痰,并用生理盐水灌洗,送检查找有无特殊感染;修复“路面”,针对结石长期摩擦刺激长出的肉芽组织(类似伤口愈合时的“息肉”),医生采用冷冻治疗将其消除,防止肉芽组织再次堵塞气道。当最后一小块结石被取出,原本被堵塞得密不透风的右肺中下叶支气管开口终于“重见天日”。术后周阿姨恢复迅速,困扰她多年的顽固性咳嗽和气短得到了根本性的改善。

“很多人会把长期咳嗽、咳痰简单归为‘老慢支’,但其实可能藏着其他病因。”张峻源特别提醒,若您或家人有长期不明原因的咳嗽、咳痰,尤其是伴有咳血,或是同一部位反复发生肺炎时,千万别自行判断、拖延治疗。建议及时到呼吸与危重症医学科就诊进行彻底排查,尽早明确诊断,对症治疗。

本报记者 李勇

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页