11月4日至5日,2025全国经济媒体社长总编行活动走进成都。

活动期间,来自人民网、新华社、中国经济网、中国新闻网、证券日报、四川日报、中国经营报、《企业文化》杂志、江苏经济报、河南经济报、四川经济日报等全国主流媒体的社长、总编辑及资深记者等组成调研团,深入特锐德川开电气有限公司、成都人形机器人创新中心有限公司、成都天马精密机械有限公司、成都康弘药业集团股份有限公司等成都的创新园区、重点企业和研发平台一线进行实地探访。

探访过程中,大家亲身感受到成都制造业向“智”向“新”迈进的强劲脉搏,通过深度的对话交流,共同解码成都在新时代背景下的产业活力与发展韧性。

为此,本报记者专访了多位媒体嘉宾,并联动参与对话的成都政企研代表,围绕成都培育新质生产力、构建现代化产业体系的探索与成效展开深入探讨,以此汇聚智慧,展望未来。

媒体观察

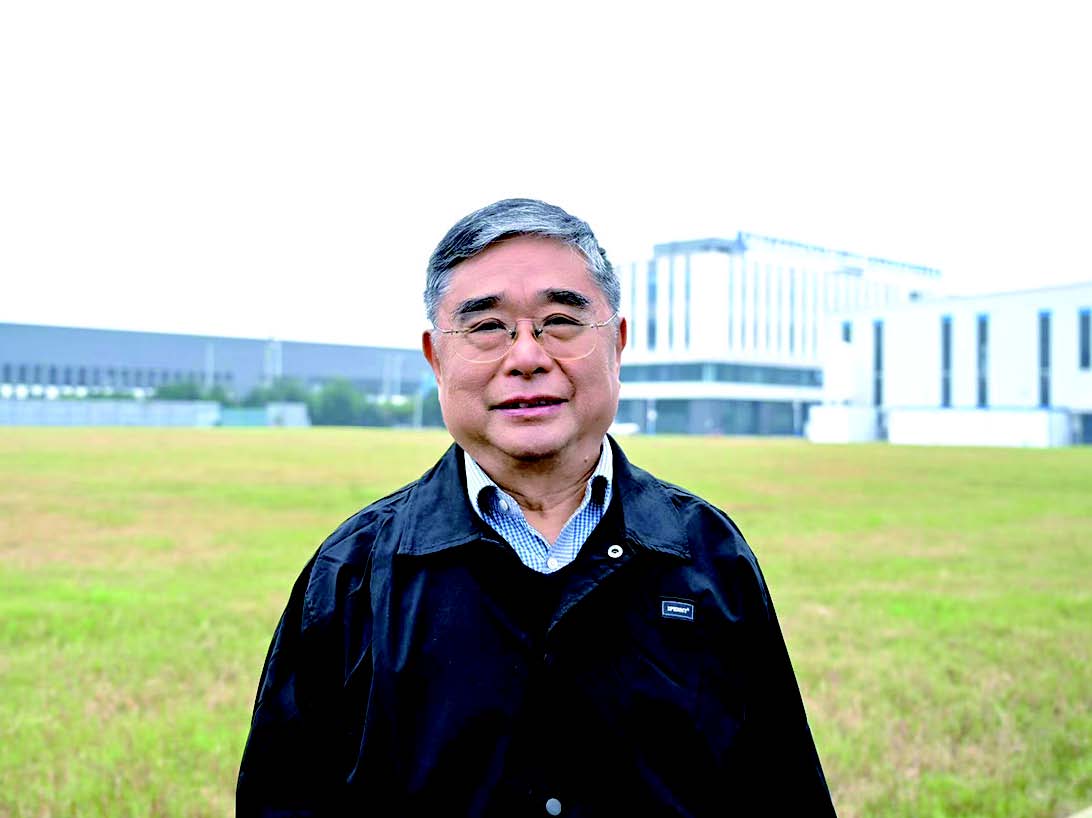

黄文夫

王琦

牛踏秋

吴绍冰

宋成

熊英英

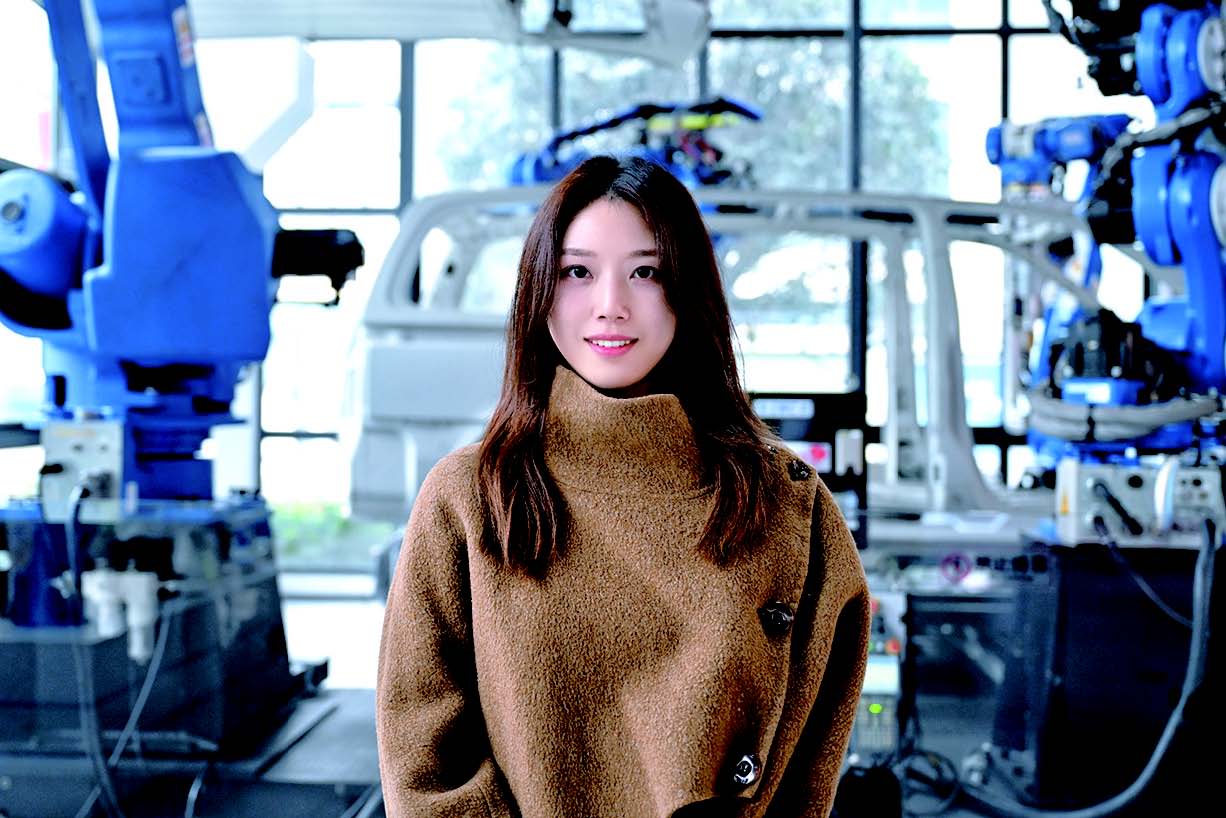

董潇

吴清

何子佼

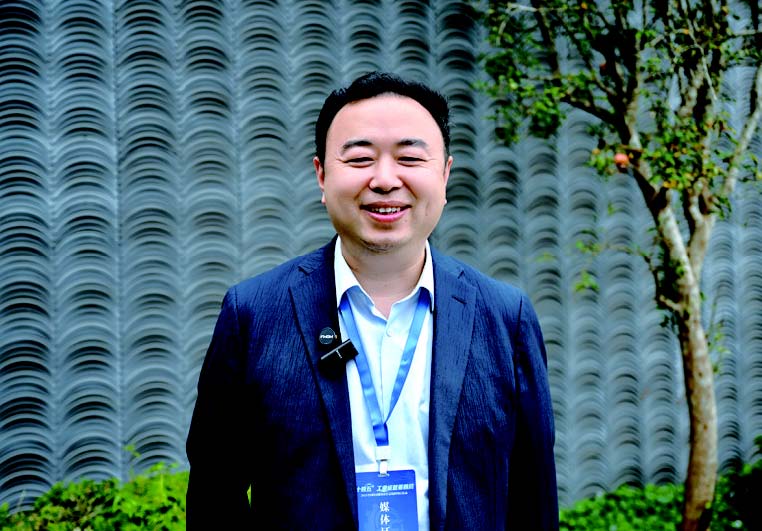

李想

中国经济传媒协会副会长黄文夫:

看成都新质生产力,创新是引擎,优化是路径,高质量发展是答卷

谈及对成都工业发展的印象,黄文夫感慨良多:“通过对几个点位的走访,我深刻地感受到成都工业发展成果颇丰,创新能力显著提升。”

黄文夫在参观四川荣创新能动力系统有限公司时表示,该公司研发的氢能源系统应用到氢能轻轨车等前沿领域,这样的技术实力在全国范围内处于领先位置。

不仅是科技创新,成都产业结构的优化升级也给他留下了深刻印象。

“成都的产业结构优化路径非常清晰!”黄文夫特别提到四川沃飞长空在低空经济领域的快速发展,以及成都天马精密机械有限公司通过数字化转型实现市场占有率的显著提升,认为这体现了成都制造业高端化、智能化发展的扎实成效。

黄文夫还注意到成都营商环境持续优化所带来的积极影响。他表示,四川“企业之家”等服务平台的建立,为企业提供了极大便利,是成都工业高质量发展的重要保障。

“成都工业是观察四川工业的重要窗口。”他谈到,“十四五”以来,四川规模以上工业增加值年均增长6.6%、研发投入大幅提升等数据,正是成都乃至四川工业质效齐升的有力证明。

黄文夫表示,将持续关注成都工业的发展,期待成都在新一轮科技革命和产业变革中把握机遇,在“十五五”期间实现更大突破,为“制造强国”建设贡献更多成都力量。

江苏经济报社副总编辑王琦:

成都以产业协同厚植根基,以创新融合锻造实力

“成都不仅在深厚的历史文化底蕴方面令人赞叹,更在现代工业制造领域展现出令人瞩目的硬实力。这座西部城市已经构建起扎实的产业基础,形成了完善的工业体系。”本次活动中,王琦通过深入实地的采访调研,对成都的产业发展形成了系统而深刻的认识。

在参观成都机器人创新中心时,王琦观察到,从六轴机器人本体的研发制造,到核心零部件减速机、伺服电机的精密加工,再到感应器等智能元器件的配套供应,整个产业链条上的企业形成了高效协同的创新联合体。这种高度专业化的分工协作,使得复杂的机器人系统能够通过产业链上下游的紧密配合得以完美实现,充分彰显了成都在高端装备制造领域的集群优势。

更令王琦赞叹的是,成都不仅在机器人等新兴产业领域表现突出,而且在电子信息、航空航天、生物医药等多个高端制造板块都形成了特色鲜明的产业集群,这些产业之间相互赋能、融合发展,构建起了一个良性循环的产业生态。

河南经济报社副总编辑牛踏秋:

成都新质生产力澎湃创新动能,以“智造”集群崛起“质”驱未来

“成都的产业布局体现出前瞻性和系统性!”本次活动中,牛踏秋参观调研了成都多家科技创新企业,成都新质生产力的蓬勃发展态势给他留下了深刻印象。

围绕人工智能、集成电路等新兴产业和6G、量子科技等未来产业,成都培育了5个国家级先进制造业集群。通过“建圈强链”策略,成都推动产业链协同发展,实现了从“制造”到“智造”、从“单点突破”到“集群崛起”的跨越式发展。

牛踏秋认为,成都发展新质生产力的生动实践,不仅为当地经济高质量发展注入了强劲动力,也为其他地区提供了宝贵经验。新质生产力正在成都这片热土上迸发出蓬勃生机与无限活力。

长城新媒体集团河北经济日报社编委、编辑出版部主任吴绍冰:

硬核科技自立自强,老树新芽竞相绽放,成都动能澎湃,发展路径清晰

“成都在核心技术攻坚方面实现了新突破。”在谈到参加本次活动的感受时,吴绍冰表示,“无论是新一代信息技术、人工智能,还是生物制药领域,成都的相关企业均掌握了过硬的核心技术,这不仅增强了企业在国内和国际市场的核心竞争力,也奠定了企业在行业中的领军地位。”

“在产业系统升级方面,成都也取得了显著成效。”吴绍冰提到,此次调研涵盖了传统制造业与新兴产业,这些产业呈现出“老树发新芽”“新树抽新枝”的生动局面,新老产业共同迈向智能化、集群化发展道路。

值得一提的是,成都区域协同布局实现新突破。吴绍冰介绍,此次他走访了成都具有代表性的区县,这些地区依托各自的资源禀赋,聚焦前沿产业,实施错位发展策略,在细分领域持续发力,形成了新的创新发展极,为成都工业强市贡献力量。

《企业文化》杂志副总编辑宋成:

政策筑基、服务提质、模式创新

成都产业发展“三部曲”正奏响新质生产力强音

“成都工业产业的高质量发展成效显著,其路径清晰体现了新质生产力的培育与壮大。”宋成表示,成都坚持以政策先行锚定产业航向,通过系统性顶层设计,以“建圈强链”为核心,重点布局人工智能、高端能源装备、航空航天等产业链,并建立“链长+链主”协同机制,推动政策精准传导与产业“智改数转”。

在服务方面,成都以政务服务增值化改革为突破口,构建“政务服务+社会服务+市场服务”多元体系,深度嵌入产业发展全链条,为企业发展精准赋能,持续优化产业新生态。

在发展模式上,成都注重创新驱动,推动产业从“单点增长”向“集群跃升”转变。例如沃飞长空正在积极构建的千亿级无人机产业集群,将有力助推西部低空经济高地崛起,成为新质动能的典型代表。

宋成认为,成都通过“政策—服务—模式”三阶递进的发展路径,有效提升了产业的“含新量、含智量、含绿量”,正稳步构建起具有区域特色优势的现代化产业体系。

经济晚报社总编室主任熊英英:

成都工业经济发展实现了从“制造”到“创造”的深刻转型

“成都工业经济发展实现了从制造到创造的深刻转型。”谈起成都工业经济发展,熊英英深感震撼。

熊英英告诉记者,此行深入成都的制造业园区与企业一线,目睹了从4.0智能工厂到扬帆出海的“小巨人”,举目皆是创新涌动、智造升级的生动图景,让她看到了成都工业经济实现了一步领先、步步领先。

“成都推动人工智能发展的核心优势,不是某一个单独的因素,而是算力、数据与链主企业形成的强大合力。”熊英英尤为赞叹的,是国家超级计算成都中心通过自主研发和强大的算力基础,为1900余家客户提供了坚实的算力支撑和保障;数据为中小企业迭代升级,提供了更好的养料;而链主企业则如强大引擎,带动上下游协同进阶,共同破解了AI技术“落地难”的普遍困境。

熊英英表示,成都的实践充分证明,当算力根基扎实、数据养料充沛、链主企业引领时,新质生产力便能蓬勃生长。也期望看到成都能从区域高地走向中国制造业的核心基地。

中华工商时报品牌推广部主任董潇:

成都工业发展特色鲜明、亮点颇多

“此次来到成都,我看到成都工业发展呈现出很多亮点!”董潇开门见山地表达了对成都工业发展的直观感受。

连日走访,董潇看到了成都产业发展的鲜明特色:“成都的产业比较抱团,可谓是一个有组织的集团军在作战,而非单打独斗。”她注意到,在四川将人工智能作为1号创新工程后,成都随即绘制了一系列路线图,“这种上下联动的作战决心为产业发展奠定了坚实基础。”

“让我最惊喜的是,成都的科技转化成果确实是走出了实验室!”董潇在四川领克汽车制造有限公司参观时了解到,该公司能利用AI技术精准定位微小零件,而洋湃科技则利用AI技术提供智能化解决方案,这些实实在在的应用让她由衷赞叹,“成都确实做到了人工智能赋能千行百业。”

董潇表示,成都的AI产业不是同质化竞争,而是根据自身特色进行差异化发展。她认为,这种务实创新的发展路径,正是成都在新质生产力赛道上的独特优势,让人看到了“成都制造”向“成都智造”迈进的坚定步伐。

中国经营报社编辑吴清:

成都工业发展呈现“高”“新”“智”三个特点

“这次成都行,我有两个‘没想到’。”吴清在接受记者采访时坦言,此行带给他许多惊喜,一是活动吸引近30家中央、省级媒体的社长总编和资深记者,说明大家对本次成都行的点位很感兴趣,对成都的发展给予了高度关注;二是成都在高精尖领域布局并不落后于东部地区,展现出成都与当地企业所具有的前瞻视野。

对于成都工业发展呈现出的特点,吴清用三个词予以概括:“高”“新”“智”。

“高”,即定位高。吴清表示,国家多次提出发展高精尖科技产业,此次参观的洋湃科技光量子技术、领克智能工厂、人形机器人创新中心等,均属国家大力倡导领域,成都超前布局,站位高远。

“新”,即新兴产业。人工智能、机器人勾勒出“未来智造”的新图景,新能源、创新药夯实了绿色健康的新基石,光量子技术更闪耀着原始创新的光芒。

“智”,即人工智能赋能。在领克4.0工厂,从以往800人的车间升级为400人,繁重工作由机器人代劳,大幅减轻人工负荷,智能制造成效显著。不仅如此,川开电气的智能充电系统、人形机器人创新中心呈现的各类机器人技术与成果展示等,共同勾勒出人工智能深度赋能工业生产的“成都场景”。

每日经济新闻每经智库研究员何子佼:

成都以“最强大脑”铸就“贡嘎一号”

在具身智能新赛道上突破引领,展现了四川创新的硬实力

“在顶层设计的强力引领下,四川的人工智能产业正呈现出蓬勃的发展势头。”何子佼特别提到,在成都人形机器人创新中心所见到的“贡嘎一号”超轻量级人形机器人,可谓我国在具身智能领域实现的全新技术突破,向世界展示了以成都为代表的创新硬实力。

何子佼谈到,四川已初步构建起以企业为主体、市场为导向的创新联合体体系。人工智能技术已在全省十余个重点行业深度融合并落地生根,展现出广泛而强大的赋能潜力。

展望人工智能产业发展的未来,何子佼认为:“一是要夯实基础,持续攻坚关键核心技术,让数据成为产业升级的‘新燃料’;二是要深化融合,推动人工智能与实体经济在更广更深层次实现跨界赋能;三是要强化生态,完善人才引育机制,加快培育具有国际影响力的AI领军企业,构建一个充满活力的创新生态。”

四川经济日报社负责人李想:

集群为“舞台”,创新为“引擎”,环境为“土壤”

三者共同构成成都培育新质生产力的有力突破点

李想表示,成都培育新质生产力的突破点主要体现在三个层面:

第一,成都注重“组团发展”,构建产业生态。通过集聚相关企业及产业链上下游,形成产业集群。在电子信息等优势领域,已形成强大产业生态圈,显著增强产业韧性和竞争力。

第二,成都不止于“制造”,更致力于“智造”与创新策源。一方面布局国家级技术中心和中试平台,支撑“从0到1”的突破;另一方面推动企业“智改数转”,焕新传统制造业,为新质生产力注入强劲动能。

第三,政府扮演“合伙人”而非“管理者”角色。成都营商环境体现为主动服务、精准护航,通过走访企业、解决困难、开拓市场等“合伙人”式服务,营造有利于创新发展的良好环境。

李想认为,强大的产业集群是成都发展的“舞台”,持续科技创新是“引擎”,一流营商环境是肥沃“土壤”,三者共同构成成都培育新质生产力的有力突破点。

企业风采

特锐德川开电气:

45年实现三级跨越,努力打造成都新质生产力发展“硬核”样本

从1980年创立至今,特锐德川开电气有限公司(简称“特锐德川开电气”)历经45年发展,实现了从“起步扎根”到“区域龙头”再到“智慧生态”的三次跨越,成长为中国最大的箱式电力设备研发生产基地。

2024年,公司产值突破30亿元,成为西南地区输配电行业的领军企业。45年,从无到有、从有到强,特锐德川开电气如何锻造“硬核”实力?

以技术立本,驱动产业跃升。累计获得234项专利,参与39项国家及行业标准制定,产品从低压开关柜升级到核电级智能设备,具备了全场景解决方案能力。特别是在核电、光伏、储能等前沿领域实现多项技术突破。

以智造转型,重塑生产模式。建成了国家级绿色工厂和卓越级智能工厂,实现从“制造”到“智造”的根本性跨越。

以链主引领,构建协同生态。牵头成立四川省首个电力产业链商会、E7研究院等平台,推动双流电力产业园落地,吸引百余家企业参与,构建起“以大带小、协同共进”的产业集群生态。

以人才为基,筑牢发展根基。联合79家单位成立智能输配电产教联盟,与电子科技大学、四川大学共建实训基地,开设“现场工程师班”等定向培养项目,实现教学内容与岗位需求无缝对接,为成都持续输送高素质技术技能人才。

立足新起点,特锐德川开电气将继续以“智能化”与“绿色化”为攻克方向,通过持续的技术迭代、市场拓展与生态共建,努力为成都新质生产力发展树立“硬核样本”,助力“成都智造”在全球电力装备领域谱写新篇章。

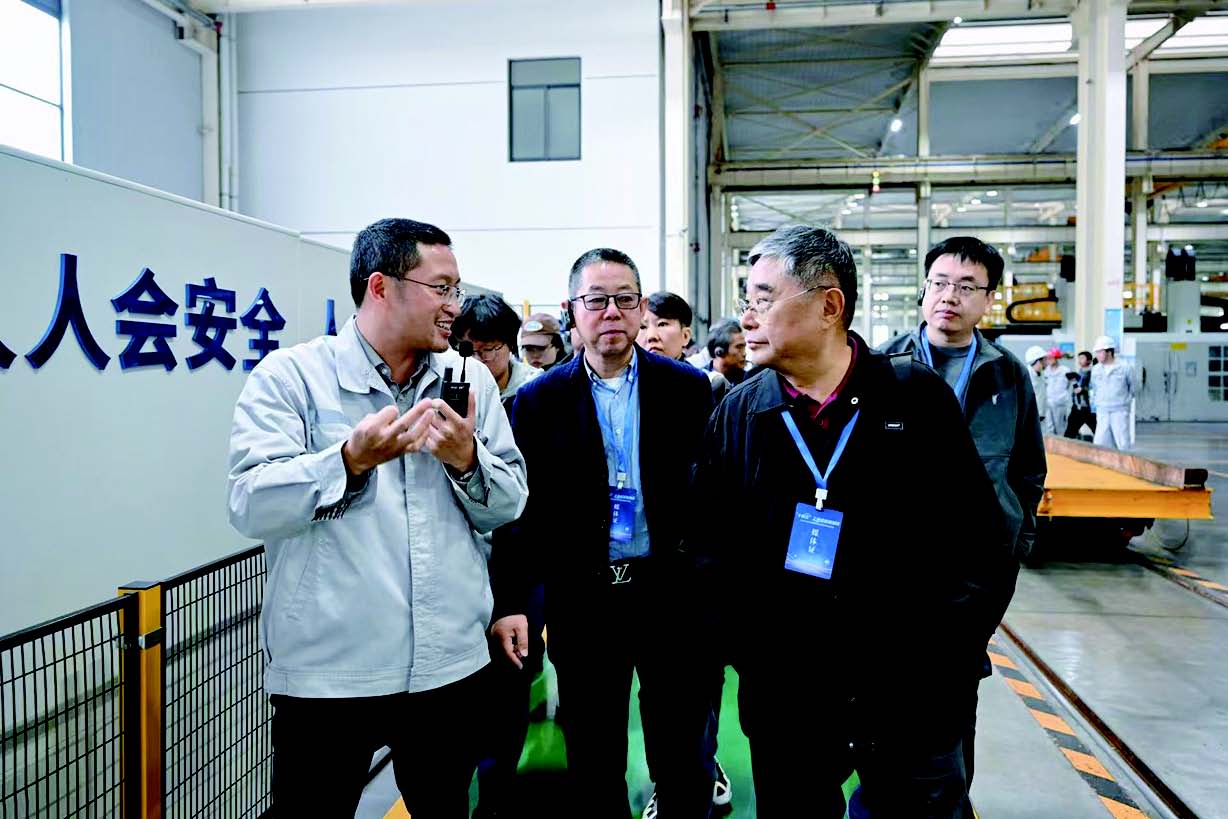

媒体团在特锐德川开电气有限公司采访

媒体团在成都人形机器人创新中心有限公司采访

成都人形机器人创新中心:

以“技术+场景”双轮驱动,打造人形机器人产业新高地

作为成都市机器人产业协会会长单位及链主企业,成都人形机器人创新中心有限公司(简称“成都人形机器人创新中心”)始终坚持“核心技术攻关”与“现实产业需求”双轮驱动,推动人形机器人从技术突破走向产业集聚。

一方面,该中心聚焦人形机器人“大脑”“小脑”及核心零部件等核心关键技术进行纵深研发,形成了自主可控的全栈技术体系;另一方面,紧紧围绕成都在文商旅体、大国工程等领域的丰富场景优势,不断开拓机器人的全新应用场景和形态,实现从“技术验证”到“商业价值”的关键跨越。

在成都发展新质生产力的进程中,企业不仅是技术提供者,更是生态构建者——通过主导国家标准、共建研发平台、开展产业链合作,持续提升成都人形机器人产业的整体竞争力。

面向未来,该中心将继续巩固人形机器人核心技术优势,加快产品迭代与示范应用,在文商旅、工程建设等领域打造可复制、可推广的标杆案例。同时,加快建设人形机器人训练场与数据采集中心,推动标准体系建设,引育高层次人才,赋能产业链协同发展,将成都的技术先发优势转化为可持续的产业集群优势,全力助力成都打造人形机器人产业新高地。

媒体团走进成都天马精密机械有限公司加工车间

天马轴承:

从“国内首台”到“全球第一”,抢占风力发电轴承领域领先地位

年销售收入从200万元增长到40亿元;风电轴承产品不断创造“国内首台”、市场占有率全球第一的佳绩……在成都天马精密机械有限公司(简称“天马轴承”)的车间里,公司销售总监范佳桥讲述了该公司乘新能源行业发展“东风”的发展故事。

“我们的风电板块是从给东方电气集团做配套起步的,通过不断突破技术,把年销售收入从20多年前的200万元做到了去年的40亿元。”范佳桥介绍,2021年国内首台8MW海上风电主轴轴承在天马轴承正式下线,后来公司又陆续开发了多个单列圆锥滚子和双列调心滚子主轴轴承,夯实了天马轴承在风力发电轴承领域中的领先地位。同年,天马轴承的风力发电偏变轴承厚积薄发,创下风力发电偏变轴承新增装机市场占有率全球第一的纪录并持续保持,成为市场热捧的“王牌产品”。

天马轴承的“王牌”不止一张。该公司生产的轨道交通轴承也取得了市场占有率全国第一的好成绩。在全国各地的铁路、城市地铁、轻轨上,天马轴承的轨道交通轴箱轴承,为轨道交通车辆平稳运行保驾护航。

面向未来,天马轴承信心满满。范佳桥表示,根据今年9月召开的联合国气候变化峰会上传来的消息,2035年中国风电、太阳能发电总装机容量力争达到36亿千瓦。“说明未来十年中国新能源行业都很有发展前景。”

成都康弘药业:

创新突围,“成都药”从实验室走向国际舞台

11月5日,全国经济媒体社长总编媒体行活动走进成都康弘药业集团股份有限公司(简称“成都康弘药业”),展厅内一张1999年的“特殊证书”率先引发关注——这是国家药监局成立后核发的第一张GMP证书,编号“A0001”,这是中国医药工业管理规范化的起点,也是这家成都药企深耕品质与创新的直观证明。

“我们常年保持10%以上的研发投入比例,最高时接近30%。”成都康弘药业相关负责人介绍,截至2025年6月,公司累计获246项授权发明专利。在眼科、神经疾病等慢病领域,25个在销药品中11个为独家品种,20个纳入国家医保,精准对接民生需求。同时,还构筑起以创新药物研发为核心的企业竞争力,拥有“生物创新药应用转化四川省重点实验室”“国家认定企业技术中心”“国家技术创新示范企业”“靶向药物与释药系统四川省重点实验室”等一流创新平台。

创新成果早已落地——朗沐作为我国首个获WHO国际通用名的原创生物药,上市11年完成超250万次注射,打破进口药对中国眼科市场垄断。

前沿科技领域更显“成都底气”:KH631和KH658两款眼用注射液,均在中国、美国同步开展临床;KH815作为全球首个进入临床的新型双载荷ADC药物在中国、澳大利亚推进试验,“成都药”正从实验室走向国际舞台。

媒体团在成都康弘药业集团股份有限公司采访

“数”说发展

锻造新引擎 构筑新高地

——成都市以新质生产力引领工业高质量发展

亮眼数据——

2025年1—9月,成都规模以上工业增加值同比增长7.5%;

1—9月,成都工业投资增长18%,增速位居全国副省级城市第二位;

1—9月,成都新增国家级企业技术中心5家,累计达67家,新获评工信部重点中试平台11家;

……

成都,被国家赋予建设西部经济中心、西部科技创新中心、西部对外交往中心和全国先进制造业基地的重任。目前,已培育形成电子信息、装备制造两大“万亿级”产业集群,人工智能、航空航天、软件和信息服务等11个“千亿级”重点产业链。

“在推动新质生产力发展过程中,我们着力构建现代化产业体系。”成都市经信局市新经济委相关负责人介绍。

成都通过深入实施重点产业链协同推进机制,持续推进成渝地区电子信息等国家级产业集群建设。今年1—9月,成都五大先进制造业增加值增长8.9%,新入选8个省级中小企业特色产业集群,产业生态持续优化。

在加快培育产业发展新动能过程中,以创新为核心。今年,成都新增国家级企业技术中心5家,累计达67家;新获批工信部重点中试平台11家。全国制造业新型技术改造城市试点工作现场会在成都召开,中小企业数字化转型等国家级重大试点加快推进,新实施“智改数转”规模以上企业2623家。

在优化营商环境方面,坚持“有需必应、无事不扰”。今年以来,成都经信部门走访服务工业企业6833户,协调解决企业诉求3172个。同时,积极搭建供需对接平台,举办145场对接活动,推动“蓉品出川”“蓉品出海”,赴欧洲、中东、中亚等地开展拓市场促交流活动。

项目投资是培育新质生产力的重要支撑。成都抢抓国家政策机遇,积极扩大有效投资。今年1—9月,成都五大先进制造业投资增长19.9%,高技术制造业投资增长21.6%。目前储备项目1060个,累计获批项目73个,为新发展动能培育提供了有力支撑。

下一步,成都将继续坚持以科技创新推动产业创新,加快发展新质生产力,持续优化营商环境,强化项目支撑,推动数字赋能,不断巩固和增强工业经济回升向好态势,为全市经济高质量发展作出更大贡献。

四川经济日报记者 李霁玥 胡敏 李露萍 何宗蔚 唐千惠 蒋师帅/文

鲍安华 乔薇/图

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页