本报记者 李勇

“王大哥,回去了要好好做锻炼,多活动活动哦!”,“记得,在医院门口坐611路车到火车站下车哦。”“好的,记住了,谢谢你们,谢谢。”近日,在西安医学院第一附属医院骨科病区,43岁的王先生拎着自己的行李,走出病区的时候,一步三回头地笑着挥手对医护人员表达谢意。

为省两元车费 从车站走到医院

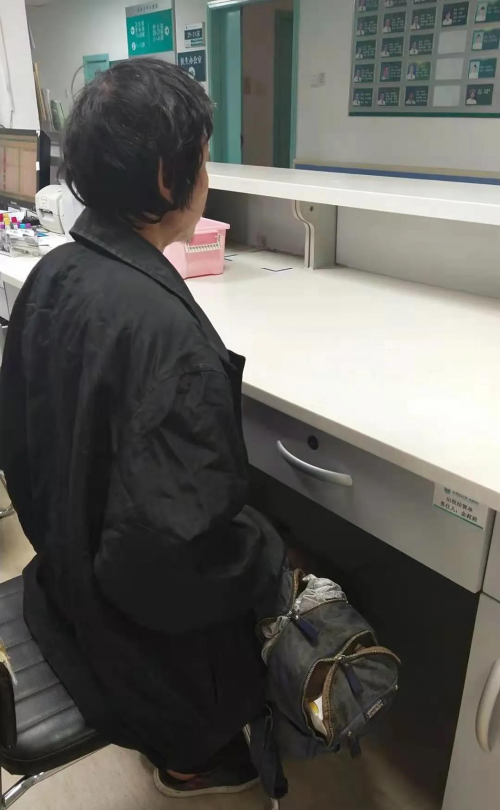

据了解,1月14日上午,一位头发凌乱、脸颊上黑乎乎的、提着拉链已经坏掉的双肩包的中年男性走到骨科护士站。

“我要住院,我的手腕儿里有个东西得取出来,需要做手术。”男子说。

护士长申绒说,因为没有陪同的家人,提着拉链已经坏掉了的双肩包,里面的物品也快要掉出来了,一口外地口音,然后要求住院,所以她就更关注这个人了。

之后,申绒了解到,这位男子姓王,1977年生,今年43岁,16年前因尺桡骨骨折做了内固定术,但是固定物一直未被取出,这次专门过来取固定物。由于家庭经济状况差,手术费用也是攒了很久,甚至为了节省两块钱的车费,从火车站走到医院。

出于同理心,骨科的医护人员对王先生也多了些额外关照。从生活用品到日常饮食,事无巨细。

王先生被收住入院后,责任护士赵琳琳立刻端来温水,协助其洗头、洗脸、洗衣服。

“洗漱完后,整个人干干净净的,一下子精神了很多。”赵琳琳说。

入院当天,科室医护人员为患者办了饭卡,还充了钱。赵琳琳在骨科医护群里为王先生发起了献爱心倡议,赵晓光主任为患者提供了衣物、饼干等生活用品。张大华医生每次值班的时候都会给患者带饭,申绒为患者安排了一位护理阿姨,协助饮食、生活及护理,科室的其他医护人员也为患者提供日常用品。

“由于患者的骨折内固定术时间太久了,本身手术复杂程度倒不高,但是其手腕儿上的内固定器械是16年前的,现在基本上已经找不到合适的起子(螺丝刀),因此,我们只能找一个相近的起子。”主管医生周永新说,也因为这些原因,让只需要四十分钟就可以完成的手术延长到一个半小时。同时,科室还为患者减免了40%的手术费用。

携手献爱心 医者仁心更暖心

“一直以来,对于这些特殊患者,我们科都是会积极提供帮助的,作为医生,不仅要关注患者的疾病问题,更要多方位关注患者的其他需求。”骨科主任赵晓光说。

术后,周永新医生一有空就来为王先生做康复指导,同时,还提醒护理阿姨为王先生做康复训练。赵琳琳也天天到病房为王先生做手部功能性指导和饮食宣教。

“因为他满口地道方言,性格很好,说起话来还挺幽默,在康复治疗上也十分配合,我们说什么,他都慢条斯理地说‘好,我听你的’。”申绒笑着说,沟通起来这个人特别积极和配合,后来,我们大家就都叫他王大哥。

终于,在骨科医护人员的关心和帮助下,王先生恢复的很好,符合出院标准。临走前,细心的孙甫医生还塞给了王先生点钱作为路费,赵琳琳给了他公交车路费,还不忘提醒他如何坐车到火车站。

“谢谢,谢谢,谢谢······”这是王先生在离开骨科时说的最多的话。也许,于王先生而言,简单的一声“谢谢”,已经胜过千言万语,也最是他此刻内心情感的体现。医学的温度,不仅是能帮患者祛除疾病,更重要的是能安慰人心,给予温暖。暖医文化是深入骨子里的文化自觉,是扶弱济贫,是救死扶伤,是心有悲天悯人的同理心,更是作为医者的一种职业本能。

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页