十八洞村

矮寨特大悬索桥

十八洞村口摆摊的老人

百名社长总编辑走进老司城参观采访

武陵山脉,莽莽苍苍。在湖南西北角的大山褶皱里,藏着一个个风情独特、纯情美丽的土家苗寨,她们拥有一个共同的文化符号和地理标识——湘西。进入二十一世纪,仍未摆脱千年贫困的湘西,美得让人心痛,穷得让人揪心。

2013年11月3日,习近平总书记在湘西州花垣县十八洞村首次作出“实事求是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”重要指示。这一刻起,“精准扶贫”从湘西十八洞村走向全国,照亮了千村万寨的脱贫之路,吹响了全国精准扶贫、脱贫攻坚的冲锋号角!

1 “精准扶贫”叩开山村发展之门

“论季节本是初冬,我们却迎来一场春风,梨花一夜都开了!”前任村支书龙书伍回忆。

十八洞村,是一个典型的苗族聚居村寨,因交通闭塞、缺田少地,曾和许多深藏大山的村庄一样,贫困已久,落后已远,与世隔绝。

总书记来了,村民们都期盼,这机遇能改变命运,也改变苗寨的未来。

“大家都以为有钱分,想着这么大的领导来,应该能分很多钱吧。”龙建和许多在外打工的同伴都赶回了村里,等着分钱。

很快,花垣县委选派的精准扶贫驻村工作队来了。这是中国历史上第一支精准扶贫工作队,进村第一件事,就告诉村民:没有钱分,我们来和你们一起建设村庄,脱贫发展。

工作队和新换届的村支两委围绕“转变村民思想、激发脱贫内生动力”的目标,打出了第一套组合拳。推行“思想道德星级化管理”,开展“身边人讲身边事”道德讲堂,探索“互助五兴”党建引领基层治理新机制,组织过苗年、办画展、联欢晚会、相亲大会等文化活动……精神的力量和文明的光芒,无声却有力,用“润物细无声”的坚韧,改变着村民贫困多年而习惯了“等靠要”的落后思想。

曾因电线杆要架在自家田里就“大闹村部”的施六金,修建停车场时主动无偿让出1亩多地;曾闯进会场砸场子嚷着“要饭吃、要老婆”的“酒鬼”龙先兰,成立合作社带动30多户农户养蜂脱贫;曾赶回家等着分钱的龙建,凭借炒得一手好菜当上了村集体经济实体“思源餐厅”的总厨……

从“要我脱贫”到“我要脱贫”,十八洞人开始用一种崭新的目光认识自己,改变自己。

2 绵延青山不再成为发展的阻挡

2020年10月28日下午,实施精准扶贫7年后,百名社长总编辑及记者走进十八洞村,这里八分山一分水、半分建筑半分田,村寨依山就势、临空筑房,民居特色鲜明,苗族风情浓郁。

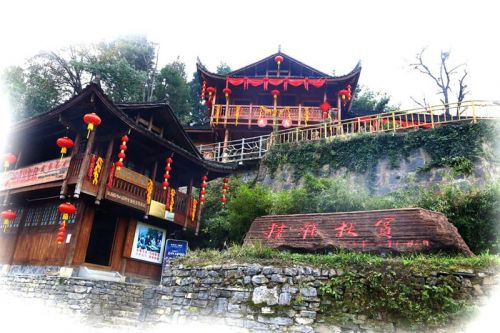

路边穿着苗服卖糍粑的老人、刻着“精准扶贫”字眼的石头、独具特色的木质结构房屋、被总书记亲切称为“大姐”的石爬专……无一不吸引着大家的目光,纷纷与其合影留念。

“以前我们都要背东西到农贸市场去,才能换得油盐钱,现在坐在家里都可以挣钱用了,非常满意。”说起村里的变化,65岁的龙拔二脸上洋溢起幸福的笑容,她说自己开了农家乐,现在生活比以前好太多了。

扶贫工作队来了,精准扶贫政策来了,社会帮扶力量来了,游客来了……这些与外界更多样更有效的联系,让绵延青山终于不再成为村庄发展的阻挡,十八洞人迈开了大步图发展,奋力脱贫奔小康的步伐。

“自从习总书记来到十八洞村以后,寨子便开始发展了乡村旅游。”原本在外打工的施群芬瞄准机会,回村做了一名导游,她说,现在游客越来越多,好一点一天可以带四、五个团,挣四、五百块钱。“既能挣钱,又能照顾到老人和小孩,你看,多好!”施群芬动容地说道。

如今,全村农家乐、民宿已发展到20多家,年均每家收入达30万元。2019年全村接待游客60万人次,实现旅游收入354万元。

7年来,十八洞村坚持聚焦“两不愁三保障”突出问题,凝心聚力攻克贫困堡垒,摆脱了千年贫困,村容村貌、群众生活发生了翻天覆地的变化。

十八洞村人均只有0.83亩耕地,于是村里把首个支柱产业放在30多公里外的花垣镇。他们流转了1000亩土地,村民共同参股与苗汉子果业公司合作发展猕猴桃产业。2017年猕猴桃挂果,建档立卡户人均年分红达1000元,2019年增加到1600元。

2014年,退休村支书石顺莲牵头成立“十八洞村苗绣特产农民专业合作社”,培养熟练绣工50余名,

3 从发展自身到带动周边村落

订单稳定时每人每月收入近2000元。

趁企业家代表来村考察,村干部主动推荐当地的山泉水,最终促成与中国500强企业步步高集团的合作。2017年10月,一座现代化水厂建成投产,十八洞村集体以资源和品牌入股,占股15%,每年保底分红50万元。

2017年2月,十八洞村脱贫摘帽,全村136户533名贫困人口全部脱贫。2019年,全村人均纯收入由2013年的1668元增加到14668元,村集体经济收入达126.4万元。

收获了机遇与发展,十八洞村也未曾忘记分享。他们主动与邻村结成对子,打造“十八洞片区村级集体经济示范基地”,帮助邻村发展集体经济。如今,十八洞片区村村都有了稳定的集体经济收入,带动成效显著。

4 “十项工程”扶到老百姓的心坎上

在波澜壮阔的精准扶贫主战场,湘西州紧扣“两不愁、三保障”目标,因地因人因事定制帮扶政策措施,持续深入实施精准扶贫脱贫“十项工程”,扶到了“点子上”“根子上”,扶到了老百姓的心坎上。

作为目前湘西州最大的工业企业,酒鬼酒股份有限公司构建了一条与湘西资源互为依存,与湘西人民密切相关,与湘西产业深度融合的精准扶贫全产业链,带动了湘西粮食、陶瓷、包装印务等产业发展。

酒鬼酒在湘西永顺县、花垣县边远贫困乡村建立生态高梁原料基地,推进旱粮产业种植,带动贫困村民持续脱贫致富;在泸溪县浦市镇马王溪村,公司与村陶瓷厂结成业务帮扶对子,使马王溪村由一个深度贫困村变成“湘西致富第一村”。

每年公司产品包装材料采购70%以上的业务来自湘西企业,采购资金达2亿元以上,实现就业近5000人,帮助200多名贫困户实现脱贫。

7年来,湘西州所有贫困县摘帽,所有贫困村退出,累计减贫64万余人,贫困发生率由31.93%降至0.65%,农村居民人均可支配收入由4229元增加到10046元,年均增长11.5%。

5 生态文化旅游成脱贫攻坚有效抓手

湘西州是国家重点生态功能区,是长江经济带重要生态屏障,这里具有得天独厚的山水风光。“发展生态文化旅游业是湘西最大的门路,是推动区域发展、带动脱贫攻坚的有效抓手。”2016年,湘西州委、州政府就作出这一判断。

这里,山水风光神奇秀丽。矮寨奇观旅游区汇集路桥奇观、民俗文化、山川奇景,是一个融合观光、体验、科普、休闲为一体的综合性文化旅游区。旅游区内山势跌宕、绝壁挺拔、峰林耸立、溪河纵横,构造出了矮寨公路、矮寨大桥、吉斗苗寨、玉泉溪峡谷、流纱瀑布等奇景,与苗族风情、天下鼓乡共同展示了神秘湘西的奇绝山水、经典人文和现代科技。“百年路桥奇观,千年苗寨风情,万年峡谷风光”正从神秘湘西走向世界。

矮寨镇德夯村自精准扶贫工作开展以来,按照“旅游兴村、旅游名村”的发展思路,积极探索文旅脱贫模式,走出了一条符合村情的旅游脱贫致富路。村民人均纯收入从2014年的1300元增加到2019年的6800元(人均可支配收入12800元),全村建档立卡户已于2018年全部脱贫。

这里,历史文化悠久厚重。“五溪之巨镇,万里之边城”,世界文化遗产老司城遗址是国家考古专家认定的目前国内规模最大、保存最完整、历史最悠久的古代土司遗址。

老司城遗址依山傍水,分布着首领生活区、衙署区、宗教区、墓葬区、司法区、教育区、居民区、作坊区等功能区。于2001年被国务院确定为全国重点文物保护单位,2016年12月,老司城景区列为国家AAAA级旅游景区。

数据显示,旅游业在2012年率先成为湘西州百亿产业,并以“井喷”之势向前推进。2019年,湘西州全年共接待国内游客5723.3万人次,实现国内旅游收入526亿元;接待入境游客23.63万人次,旅游创汇收入5860.2万美元。湘西州旅游人次和旅游收入连续10年保持两位数增长,旅游业已成为湘西州的主导产业。

6 “精准扶贫”让湘西充满更多可能

十八洞村土生土长的苗族姑娘施林娇是一名返乡创业的大学生,现在的工作主要就是在村里做直播,如今她已经卖了有上千斤的腊肉和上千单的酸萝卜,以前哪能想到可以通过这种方式来销售。她说,“精准扶贫好,它改变了我的家乡,也改变了湘西,还改变了我人生的轨迹,让我的人生选择充满更多的可能性和更多的机遇。”

“那个时候这边真的是很穷很穷。”四川游客曾祥海回忆起十年前来湘西的场景,与现在比差别真的太大了,他说,“国家的政策确实很好,把精准扶贫真的落到实处了。”

“印象太深刻了,比想象中好太多。”这个“偏远的山区”给了深圳报业集团新闻中心主任、深圳ZAKER副总编辑汪仕林内心极大的震撼。来湘西见到的一切让他无比感慨,他说:“一个地方是不是真正脱贫,不单是看物质,精神面貌的变化才是最核心的。”

“十八洞村很远,位置很偏,但还没进村就看到了很多大规模的种植养殖基地,有了产业支撑就能够做到稳定脱贫。道路好了、村容村貌变了、人们腰包鼓了、乡亲笑容多了,我想,这就是人民美好生活的向往。”汪仕林在感受到湘西精准扶贫成效后,深情真诚地说:“我现在只想尽自己所能,讲好湘西故事,让更多的人认识湘西,了解精准扶贫。”

记者手记

第一次走进湘西,山清水秀、民族特色鲜明、文化底蕴深厚是最直观的感受。湘西之行,虽短短几日,却给记者带来极大的震撼,走过的地方虽仅仅几处,却给内心带来极大的富足。

踏上十八洞这片热土,看着眼前的一切,记者很难想象精准扶贫之前它与世隔绝的模样,但记者知道,现在的它,很好!人们会为它的发展而感到骄傲。如今的每一所建筑、每一处风景、每一张笑脸都印刻着精准扶贫的丰硕成果,这是千千万万人一起携手奋斗的美丽村落,这是人们所期待的幸福生活!

身处矮寨奇观旅游区,记者会感叹大自然的鬼斧神工,更会感叹建设者的独具匠心。走上德夯大峡谷峭壁之上的悬崖栈道,险峻的山脉尽收眼中,绮丽的风光刺激着记者的每一处感官;万丈悬崖,千米峡谷,雄伟的矮寨大桥“从天而降”,记者仿佛看到建设者留下的每一滴汗水在通车时化成一股激动地泪水,藏在桥梁的每一处结构里。

走进老司城遗址,断壁残垣间,藏着土司及土司制度的兴荣与衰败。博物馆内大屏幕展示的老司城的前世今生、摆放的出土文物及模型都给记者带来极大的震撼,这个神秘之城总会让人产生无限的好奇。乘坐橡皮筏在灵溪河上漂流,两岸青山相对,人在画中游。老司城厚重的文化底蕴与自然风光交相辉映,成为旅游休闲、户外体验的理想之地,引得无数游客走进这座“万里之边城”。

今年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年,能有机会来到“精准扶贫”首倡地进行参观采访,意义重大。有幸走进湘西,见证“精准扶贫”首倡地翻天覆地的变化,记者会将这份“湘西经验”传递给更多的人,更会将这里的人文、风光带给更多想要行走“在路上”的人!本报记者 相红如 柴迎

扫一扫分享本页

扫一扫分享本页